工芸三宝 > 中国語 |

中国語は中国と中国台湾を中心に、おもに漢民族によって話されている言語で、「漢語」ともよばれ、シナ・チベット語族に属するとされる。中国、台湾の公用語で、中国の12億人以上の人口の約93%がつかっている。東南アジアやアメリカなど世界各地の中国人の移民集団華僑にももちいられており、世界じゅうでもっとも多くの人によって話されている言語である。 東アジアの優勢言語として、中国語は、日本語や朝鮮語、ベトナム語のような起源上無関係の近隣諸言語の表記方法と語彙にも大きな影響をあたえた。また、18世紀までに世界じゅうで印刷された本のうち、おそらく半分以上は中国語によるものであった。(注) |

| ■一般的特徴 |

中国語は、同じシナ・チベット語族に属するとされるチベット語やビルマ語、南アジア、東南アジアの多くの部族語と近い関係にある。中心語彙と発音にくわえ、中国語とこれらの言語は基本的に単音節で、ほとんど動詞の活用はなく(→ 孤立語)<注1>、声調言語であるといった特徴を共有している。 発音の似ている単語の意味の違いをしめすために、声調言語は、単語に音の高低やその音を同じ高さでたもつ、あるいはあがる、さがるといった音声曲線をわりあてている。たとえば現代の中国語の標準形といわれる官話方言(マンダリン)の北京語には第1声から第4声までの4つの声調があり、これを四声とよんでいる。 口語中国語には多くの地域方言がある。それぞれの方言は、共通の表記体系を採用しながら、相互に理解不能なほどの大きな違いをもっている。これら方言間の違いはロマンス諸言語間の発音と語彙の違いに類似しており、方言ではなく別言語とする考えもあるが、一般的には方言とされている。 |

| ■方言 | |

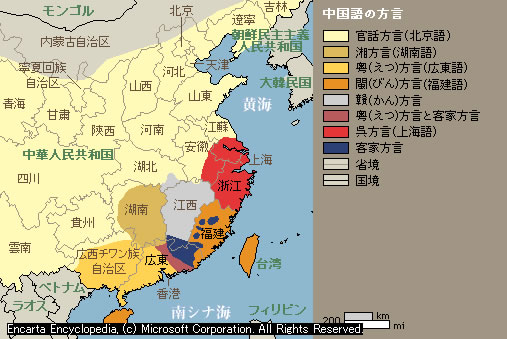

| 口語中国語には多くの地域方言がある。それぞれの方言は、共通の表記体系を採用しながら、相互に理解不能なほどの大きな違いをもっている。これら方言間の違いはロマンス諸言語間の発音と語彙の違いに類似しており、方言ではなく別言語とする考えもあるが、一般的には方言とされている。

|

|

1. 官話方言 |

2. 南東部の6つの方言 |

| 中国人の約70%は、官話方言とよばれる北方方言を話している。そのうち北京で話されている官話方言、いわゆる北京語は、近代、民衆によって書かれた白話や全国的な学校教育用にさだめられた公用の普通話の基礎になっており、現代の中国語の標準形となっている。 | 中国語にはほかに中国南東部で話されている6つの方言がある。広東語ともよばれる粤(えつ)方言は、香港や広東省、海外の華僑などによって話されている。湖南省の住民は湘方言、いわゆる湖南語を使用している。閩(びん)方言は福建省や台湾などで、贛(かん)方言は江西省などで話されている。呉方言は江蘇省や浙江省の住民によって話され、上海語をふくむ。客家方言は、華南各地に点在する客家の人々によってもちいられている。 |

| ■音節 | ||

| 口語中国語には多くの地域方言がある。それぞれの方言は、共通の表記体系を採用しながら、相互に理解不能なほどの大きな違いをもっている。これら方言間の違いはロマンス諸言語間の発音と語彙の違いに類似しており、方言ではなく別言語とする考えもあるが、一般的には方言とされている。 | ||

| 1. 上古中国語 |

2. 中古中国語 |

3. 現代中国語 |

中国語による記録は、前13世紀ごろの殷(商)の甲骨文字によるものにはじまり、つづく周の時代には「詩経」など多くの文献がのこされている。このころの中国語を、上古中国語(前13世紀~後3世紀頃)という。上古中国語は単音節言語で、語形変化をしないことがわかっている。 |

次の段階は中古中国語(11世紀頃まで)で、上古中国語の豊富な音韻体系が近代の方言のように極端に単純化していった。たとえば、上古中国語における音節の最初の子音p、ph、b、bhの4系列は、中古中国語では、p、ph、bhの3系列になり、現代の中国語では、p、phだけがのこっている。

なお、この時期に多くの漢字が日本につたえられたが、いわゆる呉音は六朝時代(→ 六朝文化)の江南の発音をもとにしたもので、漢音は唐代の長安の発音をもとにしたものである。 |

現代中国語の音節は、主母音と介音と韻尾をあわせた韻母に声調がかぶさっている。韻母の前には声母という語頭の子音がくることもある。音節の数は1300である。

語彙(ごい)は豊富だが、その多くは同音異義語で、「詩」、「施」、「湿」、「失」、「屍」、「虱」などの語は、中古中国語ではそれぞれちがう発音をもっていたが、現代語ではすべて第1声のshiという発音になっている。そこで、「詩」が「詩歌(shige)」となったように複合語を発展させて区別することになった。実際、同音異義語がたいへん多くなり、もし複合語が発展していなかったなら、区別ができずに理解不可能になっていたであろう。 |

| ■文法 |

ラテン語やロシア語のように複雑な語尾変化をもった言語(→ 屈折語)<注2>は、文法的な違いをしめすために元の単語に要素が付加されたり、また発音自体をかえたりする。 しかし、現代中国語ではこうした違いをあらわすために、単語の発音が変化することはなく、まれに付加がおこなわれるだけである。主語か目的語かをしめすような名詞の語尾変化も日本語の格助詞にあたるようなものもないので、文中での単語相互の関係をしめすものとして、英語以上に語順が重要である。中国語の語順は、大ざっぱにいえば英語の語順と同様で、主語+動詞+目的語であり、修飾語+被修飾語の順である。 中国語の文法的特徴でさらに顕著なものは、一般的に動詞が時制をあらわさないことである。また、英語の関係節に相当するものがなく、複雑な修飾句でも日本語と同じように被修飾語の前におかれる。 |

| ■表記 |

中国語の表記には漢字がつかわれる。3500程度の漢字を知っていれば新聞をよむことができるが、中国最大の漢字字典である漢語大字典には5万4000以上の漢字が収録されている。 発見されているものでもっとも古い文書は、前13世紀ごろの殷時代の、宮廷の占い師がべっ甲や牛の肩甲骨にきざんだ神託をつげる言葉で、甲骨卜辞(ぼくじ)とよばれるものである。この時代以来、中国語の表記体系は標準化にむかい、形はかわっているが表記体系の原則や記号は基本的には同じである。 前3世紀の秦の始皇帝は、地域ごとにことなる文字を整理するため、簡略化、標準化された小篆(しょうてん)とよばれる表記を施行した。漢(前202~後220年)の時代に、小篆は、隷書、行書、草書、楷書へと発展した。略字は長い間、公文書では禁止されていたが、中華人民共和国では、1956年以降制定した簡体字とよばれる略字を正字としてもちいている。 |

| ■現代中国語 | ||

| 中国語改革の声は、西欧諸国にふみにじられた清朝末期に高まった。魯迅は「漢字がほろびなければ中国はかならずほろびる」といいきり、漢字のもつ欠陥を批判した。漢字をマスターすることの難解さが非識字率の高さを生み、中国社会の後進性の要因になっているとして、漢字にかわる平易なラテン化新文字の採用を提唱した。 | ||

1. 簡体字の採用 |

2. 普通話の制定 |

3. ピンイン表記 |

漢字の簡略化は、簡体字の採用によって字形を簡単にすること、同音同義で書き方だけがちがう異体字を整理するなどで字数をへらすこと、の両面ですすめられた。 いま中国で正式に使用されているのは、1956年に公布された簡体字である。従来の繁体字は筆画が多くておぼえにくく、書くのもたいへんであったが、簡体字ではこうした欠点が軽減された。筆画をへらすための工夫は、輪郭のみをのこす、草書体をもちいる、一部を符号化する、古字や異体字の中から筆画の少ないものを採用するなど、さまざまな方法でおこなわれ、現在、2300余りの簡体字がつくられている。 |

中国語には多くの地域方言が存在し、その違いの程度も大きい。地域を異にする人がおたがい自分の方言で話すと、意思疎通できないようなケースがしばしばおこる。全国の中国人同士が音声でコミュニケーションをするためには共通語が必要になる。こうした事情から、1956年に全国で通用する普通話(プートンホア:あまねく通じる言葉)が制定された。

普通話は、北方方言のひとつである北京語の発音体系を基準として人為的に規定された言語である。今日の中国では、ラジオ、テレビ、新聞、教育など、公の場で広く普通話がもちいられ、その普及育成がはかられている。 |

漢字は音をあらわしてはくれない。日本語では仮名をつかって漢字の読み方をしめすが、中国語では漢字の発音をしめす方式としてローマ字による発音表記を採用した。1958年に公布されたローマ字綴(つづ)りの表音法はピンイン(拼音)方案とよばれるが、このローマ字綴りは中国の発音をしめすためにとくにさだめられたもので、英語などの読み方と大きくことなるところもある。

中国の小学生も外国人の中国語学習者も、この表音ローマ字の学習からはじめることになる。現在つかわれている中国語の辞書や教科書などは、ほとんどがピンインによって発音を表記しているし、普及してきた中国語ワープロでも入力にこれをもちいるものが大半を占めている。 |

| (注1)孤立語(こりつご) |

中国語は、同じシナ・チベット語族に属するとされるチベット語やビルマ語、南アジア、東南アジアの多くの部族語と近い関係にある。中心語彙と発音にくわえ、中国語とこれらの言語は基本的に単音節で、ほとんど動詞の活用はなく(→ 孤立語)、声調言語であるといった特徴を共有している。 発音の似ている単語の意味の違いをしめすために、声調言語は、単語に音の高低やその音を同じ高さでたもつ、あるいはあがる、さがるといった音声曲線をわりあてている。たとえば現代の中国語の標準形といわれる官話方言(マンダリン)の北京語には第1声から第4声までの4つの声調があり、これを四声とよんでいる。 口語中国語には多くの地域方言がある。それぞれの方言は、共通の表記体系を採用しながら、相互に理解不能なほどの大きな違いをもっている。これら方言間の違いはロマンス諸言語間の発音と語彙の違いに類似しており、方言ではなく別言語とする考えもあるが、一般的には方言とされている。 (戻る) |

| (注2)屈折語(くっせつご) |

文法的な意味をしめすために、単語が形をかえる言語の類型。屈折には、人称、数、時制、法、態などをあらわす動詞の活用(英語のgo、goes、went、gone)、数、格、性をあらわす名詞や形容詞の活用(曲用ともいう。スペイン語のmuchacha「女の子」、muchachas「女の子たち」、muchacho「男の子」、muchachos「男の子たち」)、形容詞や副詞の比較形(英語のbig「大きい」、bigger「より大きい」、biggest「もっとも大きい」)がある。屈折の方法としては、英語のring、rang、rung「ひびく、なる」のように単語の内部で変化がおきるものと、英語の-ing形(現在分詞)、-ed形(過去形、過去分詞)、-s形(名詞の複数形)のように、語幹に接辞をつけるものがある。 インド・ヨーロッパ諸語は、程度の差はあれ、屈折による語形変化をもつのが普通である。なかでも、インド・ヨーロッパ祖語は、ひじょうに複雑な屈折の仕組みをもっていたものと考えられている(→ インド・ヨーロッパ語族)。現代のインド・ヨーロッパ諸語の大部分は、単語の内部変化と接辞の付加の両方を屈折の方法としてもっており、1つの単語でその2つの方法がつかわれることも多い。たとえば、英語のsell「売る」という動詞において、三人称単数形のsellsは接辞の付加であり、過去形のsoldは単語の内部の変化である。セム語族の諸言語は、単語の内部変化による屈折をおこなうという特徴がある。いっぽう、中国語は屈折をまったくもちいない言語の代表である。 インド・ヨーロッパ諸語のなかには、フランス語や英語のように、屈折をなくす方向に変化してきている言語も多い。とくに英語は、屈折のほとんどが消滅した言語の典型で、以前には屈折によってあらわされていた、主語や目的語などの名詞の文法的働きが、今では語順によってしめされている。また、屈折がなくなると、同じ内容をあらわすのに、屈折がある場合よりも、もちいられる単語の数は多くなる。屈折のゆたかなラテン語を英語に翻訳すると、訳文の単語の数は原文の2倍ぐらいになる。しかし、単語の変化形の数は大幅に減少する。英語の動詞の語形変化はわずかしかないのに対し、ギリシャ語の動詞ならば250ぐらいも変化形をもつものがある。(戻る) |

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)