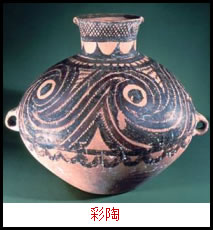

彩陶(さいとう) 中国の新石器時代に製作された土器の様式(彩文土器)の名で、成形し乾燥させてから顔料で文様をえがいて焼成する。顔料には酸化鉄がつかわれ、焼成すると、黒色または褐色に出色する。文様は幾何学文のほか、人面、魚など動物文も少なくない。黄河流域の先史文化を特徴づける出土遺物として重要である。

1921年の秋、スウェーデンの地質学者アンダーソンが河南省澠池県仰韶(ヤンシャオ)村で発掘をおこなった際に発見された。その後の発掘調査により、甘粛、陝西、山西、河南の各省の、前5000~前3000年ごろの遺跡より数多く出土し、黄河流域の新石器文化として「彩陶文化」(あるいは最初の発見地をとって「仰韶文化」)の存在が認識されるにいたった。

西は甘粛、青海から東は長江下流域まで広く分布し、形態や年代、あるいは文様には多様な地域色をふくむ。一般に巻き上げ法でつくられ、ろくろは使用されていない。黄河中流域では鉢や碗、甘粛では壺(つぼ)が多く出土する。

彩文土器は西アジアをはじめ、中国、中南米などの原始農耕文明に多くみられ、ユーラシア大陸では、南ヨーロッパ、中央アジアなどをふくむ広い範囲から出土する。彩陶はその一種として考えられており、彩陶文化と西方文明との関係が推測されている。アンダーソンは、より文明として時代の古い西アジアから伝播(でんぱ)したのであろうと考えていたが、近年の考古学的成果により、各地域での彩陶製作年代が西方からの文化伝播ルートの順とは一致しておらず、現在は中国で生まれたとする説も有力である。

中国の黄河流域にさかえた新石器時代前半期の農耕文化は、最初に発掘された遺跡名から仰韶文化(ぎょうしょうぶんか)とよばれる。この文化の基本は紅陶にあり、モンゴロイドと思われる原中国人(プロト・チャイニーズ)がこの文化をになったとされる。遺跡は河岸の台地に多く、住居・窯・共同墓地などがある。集落には環濠をめぐらし、中央に広場をつくって、集会場らしい大型住居を中心にして住居群がたてられていた。

黒陶(こくとう) 中国の新石器時代に製作された土器の様式の名で、ロクロをつかって薄手にしあげ、表面をみがき、焼成の際にいぶすなどして全体を黒色にしている。彩陶におくれて出現した。

1930年、黄河下流の山東省歴城県竜山鎮において発見され、先に出土していた彩陶の文化とはまったく別の文化に属すると考えられた。きわめて肉薄であること、磁器のように硬質であること、複雑な形状をもつことから、彩陶より発達した土器であるとされ、その後の研究によって前2000年ごろに黄河下流域に発達した文化であることが判明した。

中国東北地方南部から長江下流域にかけての、この時代の文化を統合して「黒陶文化」(あるいははじめて発見された遺跡の名をとって「竜山文化」)と呼称したが、近年の発掘の結果、黄河中流域の河南省の多くの遺跡から、下層に仰韶文化、上層に竜山文化が発見され、仰韶から竜山へと継起的に文化が発展したことが判明、また、これらの遺跡では黒陶より灰陶のほうが一般的であるなど、かならずしも黒陶が同文化を代表するわけではないことも確認された。

今日では、黄河および長江下流域の竜山文化を黒陶が特徴づける、と表現するほうが妥当であり、黄河中流域の竜山文化に対し、黄河・長江下流域は山東竜山文化として区別されるようになった。

器形は杯や鉢などが中心で、表面は無文のものが多い。このうち、山東竜山文化に多くみられる「卵殻(らんかく)陶」というきわめて薄手の漆黒色の土器は、黒陶の中でももっとも成熟した技術をしめすものである。

黄河下流域の山東、中流域の河南では、灰陶、黒陶土器を特徴とする、新石器時代最後の段階に属する竜山文化がいとなまれた。これらは、先行する仰韶文化の彩陶とはことなって、ロクロ成型による大量生産の産物であり、分業がすすんだことをしめしている。黒陶は多様な形態をもち、鼎などの三足器は、殷、周代の青銅器の原型となった。動物の肩甲骨を焼く卜占(ぼくせん)もおこなわれていた。

写真は光復書局「中国陶磁手帳」によるものでございます。

サーバー容量制限のため、一部だけ掲載いたします。