江蘇省(こうそしょう・アンスーショウ) 中国東部沿岸地帯の中部にある省。長江、ホワイホー(淮河)の下流に位置し、東は黄海にのぞむ。省内には平野が広がり、川や大運河を骨格とする人工水路が縦横にはしり、タイ(太)湖などの湖沼が無数に散在する。中国でもっとも人口密度の高い省。省都はナンキン(南京)。面積は10万2600km2。人口は7381万人(2002年)。 |

| ■経済 |

水稲、綿花、ナタネなどを産する中国有数の農業地帯で、カワガニ、エビなどの淡水水産物も多く、古くから「魚米の里」とよばれる。太湖周辺では古くから養蚕が盛んである。機械、紡績、電子、化学、建築材料、食品の6大工業が発達する中国最大規模の工業省として知られ、エチレン、VTR、化学、化学繊維、農薬は全国一の生産量をほこる。中国で生産額が300億元をこえる18の都市のうち、5都市が江蘇省にある。その背景としては「郷鎮企業」と称する農村集団企業のめざましい発展があげられる。郷鎮企業が工業生産総額に占める割合は60%になる。 南京、シューチョウ(徐州)、リエンユンカン(連雲港)を中心に鉄道、道路、水路、空路、パイプラインなどの交通輸送網が整備されている。シャンハイ(上海)~南京鉄道など4本の幹線鉄道、200余本の幹線道路、300以上の沿海、長江沿岸の港湾、8つの空港、2万5000kmにおよぶ内陸水路網がある。「南船北馬」といわれる中国で、江蘇は「南船」のもっとも代表的地域とされる。 |

| ■歴史 |

春秋時代になって開発がすすみ、呉、宋などの勢力下におかれた。三国時代には北部は魏、南部は呉に所属した。3~6世紀末の六朝時代、南京は梁などの国都とされ、南方における政治、経済、文化の中心地としてさかえた。隋・唐以降、大運河の開削、淮北(わいほく)塩田の建設にともないヤンチョウ(揚州)は水運・金融・商業の中心地としてさかえた。1667年、西の江寧(南京)、東の蘇州両府の頭文字をとって江蘇と名づけられた。 1979年の改革・開放以来、ナントン(南通)、連雲港は沿海開放都市に、省の一部は長江デルタ沿海経済開放地帯に指定された。91年以降、中国でもっとも対外経済交流のスピードがあがっている省として内外から注目されている。94年末までに省内の外資直接投資額は37億6315万ドル、三資(合弁、合作、全額外資)企業は2万1204社になった。 愛知県、アメリカのカンザス州、オーストラリアのビクトリア州などと友好関係をむすんでいる。 |

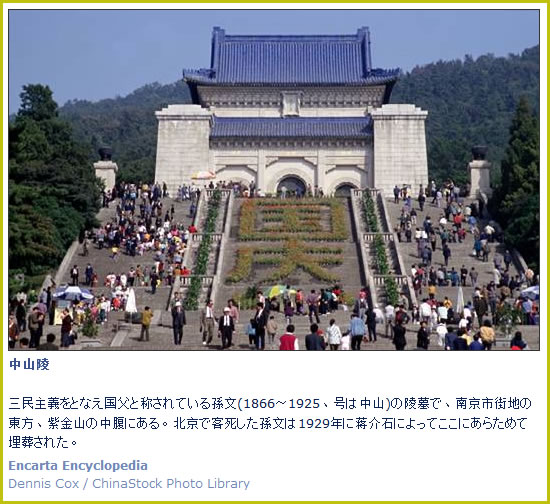

| ■観光と文化 |

古都南京、古戦場として知られる徐州、中国有数の観光リゾートである太湖、中国の造園技術の粋をあつめたスーチョウ(蘇州)の庭園など数多くの名勝旧跡がある。 教育程度が高く人材が豊富な省として知られる。67の大学、339の国公立研究機関がある。人口1万人あたり科学技術者は170人になる。バイオテクノロジーや特殊材料など6つの分野の中心的な試験基地、「中・米文化研究センター」などがもうけられている。 名医師華佗、高僧鑑真、「西遊記」の作家呉承恩、中国近代の画家徐悲鴻(じょひこう)、政治家周恩来などの著名人を輩出している。

|

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)

≫≫≫ ≪≪≪