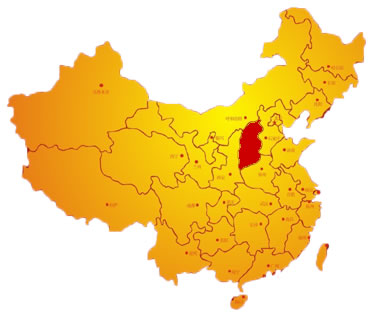

山西省(さんせいしょう・シャンシーショウ) 中国ホワペイ平原(華北平原)の西部、ホワン河(黄河)中流地域にある省。地勢は北東から南西にむかって傾斜し、平均標高は1000m前後である。タイハン山脈(太行山脈)の西にあたるので山西と名づけられた。面積は15万7099km2。人口は3294万人(2002年)。省都はタイユワン(太原)。 |

| ■経済 |

「足の下はどこも石炭」といわれる中国最大の石炭産地で、埋蔵量と生産量はそれぞれ国内の3分の1、4分の1強を占める。省内にはタートン(大同)をはじめとする6つの代表的な大炭田があり、産出される石炭は国内各地に供給される。太原などを中心に、鉄鋼、重機、化学、発電、電子などの工業が発達する。伝統的な特産品としてはコーリャンからつくる汾酒(ふんしゅ)、中国酢などが有名である。 南北にはしる大同~フォンリントー(風陵渡)鉄道は省内交通の大動脈で、北は大同でペキン(北京)~パオトウ(包頭)鉄道と、南ではランチョウ(蘭州)~リエンユンカン(連雲港)鉄道とつながる。大同~チンホワンタオ(秦皇島)間をつなぐ石炭輸送専用鉄道も開通した。自動車道路や高速道路は太原などを中心に整備され、鉄道交通をおぎなっている。 |

| ■歴史 |

中国最古の文化が発達した地域のひとつ。伝説上の聖王である尭(ぎょう)の都のあった平陽、舜(しゅん)の都の蒲坂、禹(う:夏王朝)の都の安邑(あんゆう)はすべて省の南部にあったとつたえられる。春秋戦国時代は晋国の地とされ、7世紀初め、李淵は太原に挙兵して隋をたおし、国号を唐とした。明は山西行省を太原におき、このときはじめて山西の名が生まれた。 1984年に大幅な対外貿易自主権が政府からあたえられて以来、対外経済・文化交流が盛んになった。94年末には省内の外資直接投資額が3170万ドルに達し、三資(合弁、合作、全額外資)企業は1323社にのぼった。 埼玉県、アメリカのテネシー州などと友好関係をむすんでいる。 |

| ■観光と文化 |

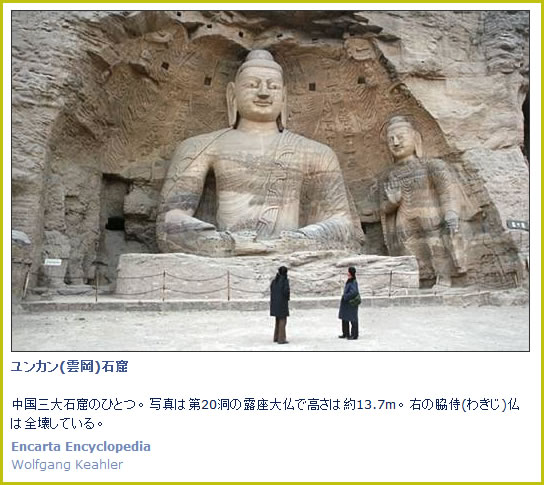

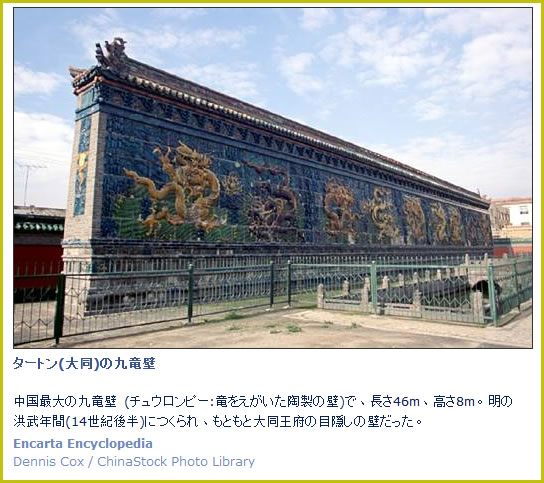

| 中国三大石窟のひとつユンカン(雲岡)石窟、中国仏教の四大名山のひとつウータイ山(五台山)(3058m)、中国五大名山(五岳)のひとつホン山(恒山。2016m)、広勝寺の元代壁画など数多くの名勝史跡がある。中国に現存する宋・元代以前の古代建築物の70%以上は山西にあり、古代建築芸術博物館といわれている。

26の大学、199の国公立研究機関、山西映画撮影所などがある。小麦粉やソバを原料とする麺料理は名物で、珍しい製法の刀削麺や猫耳朶麺がとくに有名。三国時代の蜀の武将関羽、中国史上唯一の女帝則天武后、唐代の文学者柳宗元、楊貴妃などが輩出した。

|

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)

≫≫≫ ≪≪≪

地域写真募集中 |

| 地域風景での掲載写真はすべて本サイト閲覧の皆様から提供していただいたものでございます。

お気に入りの地域写真を下記アドレスまで送って頂ければ、選考の上で掲載いたします。 サイズはなるべく350×200以上、出所と簡単な紹介を付けていただければけっこうです。 |