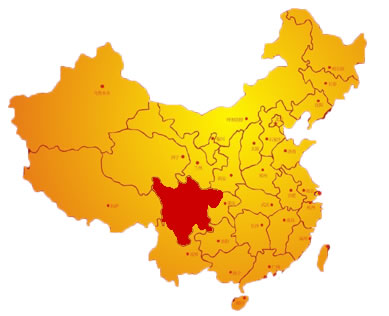

四川省(しせんしょう・スーチョワンショウ) 中国南西部にある省。長江の上流にあたり、省域は西部の高原山地と東部のスーチョワン盆地(四川盆地)からなる。域内に長江、ミンチアン(岷江:びんこう)、トゥオチアン(沱江:だこう)、チアリンチアン(嘉陵江)の4大河川があるため四川と名づけられた。中国でもっとも人口の多い省で、漢族のほかにイ(彝)、チベット(蔵)、ミャオ(苗)など14の少数民族がすむ。面積は56万9000km2。人口は8673万人(2002年)。省都はチョントゥー(成都)。 |

| ■経済 |

豊かな水と肥沃(ひよく)な土地にめぐまれ、古くから「天府の国」といわれる。米などの食糧、ナタネ、カイコ、かんきつ類、漢方薬草などの換金作物、豚、牛などの畜産の生産量は中国一をほこる。水力、石油、天然ガス、石炭などの資源はきわめて豊富で、将来が期待されている。鉄鋼、電気機器、輸送機械、発電、化学、電子、建材などの工業が発達する。中国における宇宙・原子力開発、軍需産業の基地でもある。シーチャン(西昌)には衛星打ち上げセンターがある。 四川省は長江水系を中心に内陸水運がもっとも発達している。また、成都~チョンチン(重慶)間の鉄道をはじめとする5本の幹線と十数本の支線があり、道路の総延長も国内ではもっとも長く、西南部一帯の交通の中心地である。経済、商業、通信、金融などでも西南部における中心的な省となっている。 |

| ■歴史 |

前1600~前771年、巴(は)、蜀という部族がこの地で活躍し、独自の文化を発展させた。秦代をへて三国時代には成都を国都とする蜀の根拠地としてさかえた。元代の1281年に四川行省がおかれた。1955年、金沙江(きんさこう)以東を合併して現在の省域に拡大した。 開放政策の推進者趙紫陽によって、いちはやく経済改革が実施された省として知られる。開放政策の重点が沿岸部から内陸地域にうつる中で、対外経済交流が活発にすすめられている。1994年末までに導入された外資は39億5600万ドルに達し、三資(合弁、合作、全額外資)企業は5442社にのぼった。広島県、山梨県、ワシントン州、ミシガン州などと友好関係をむすんでいる。 |

| ■観光と文化 |

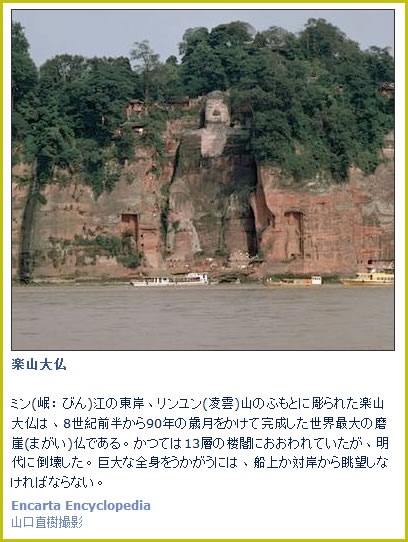

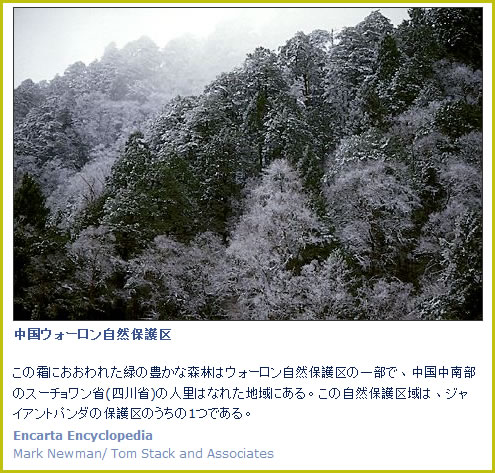

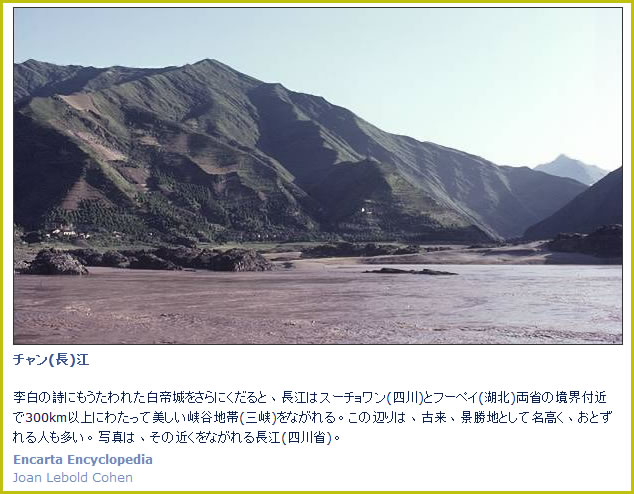

| 省内には諸葛孔明をまつった武侯祠などの「三国志」に関連する史跡、中国仏教の四大名山のひとつオーメイ(峨眉)山(3099m)、中国最大の仏像楽山大仏(71m)、パンダや金糸猴を重点的に保護している自然保護区など、数多くの名勝史跡がある。

しびれるような辛さの料理、地方劇の川劇、方言などに代表される独特な四川文化が発達している。63の大学、329の国公立研究機関、100以上の新聞社がある。 「三国志」の編者陳寿、唐・宋の詩人李白、蘇軾、現代文学者郭沫若、政治家鄧小平などの生地である。

|

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)

≫≫≫ ≪≪≪

地域写真募集中 |

| 地域風景での掲載写真はすべて本サイト閲覧の皆様から提供していただいたものでございます。

お気に入りの地域写真を下記アドレスまで送って頂ければ、選考の上で掲載いたします。 サイズはなるべく350×200以上、出所と簡単な紹介を付けていただければけっこうです。 |