台湾省(タイワンショウ) 台湾海峡によって中国大陸とへだてられ、北は東シナ海、東は太平洋、南は南シナ海に面する島。領域は、台湾本島とポンフー島(澎湖島)および周辺の諸島、中国大陸フーチエン省(福建省)アモイ(厦門)沖のチンメン島(金門島)、フーチョウ(福州)沖のマーツー島(馬祖島)をふくむ。面積は周辺諸島をふくめて約3万6000km2。人口は2303万6087人(2006年推計)。 |

| ■地域と資源 |

台湾島の地形は山がちで、全面積の64%が山地である。台湾山脈が島の東部を南北につらぬき、山頂の平均高度は3000mをこえる。最高峰のユー山(玉山)は標高3997mにおよぶ。山脈の東側は、平野部が少なく、太平洋にむかって切りたった断崖(だんがい)がつづく。それに対し、西側は、肥沃(ひよく)な平野が緩やかに台湾海峡にむかって開けている。ほとんどの河川が台湾山脈に源を発しているため、いずれも短く急峻(きゅうしゅん)である。主要河川は西部に集中し、最長の河川は中部をながれるチュオショイ川(濁水渓)の167kmである。 1. 気候と天然資源

台湾の気候は中央部をとおる北回帰線で区分され、北部は温暖湿潤気候、南部は熱帯気候に属する。島全体の年平均気温は23°Cと温暖である。夏季は5~9月で、平均気温は28°C、冬季は12~2月と短く、きわめて温暖で、北部でも平均気温は10°Cをこえる。高くてけわしい台湾山脈と季節風が台湾の気候に決定的な影響をあたえており、北東部のキールン(基隆)とイーラン(宜蘭)の多雨と、南西部の乾燥気候はこれらの要因による。全島の年降水量は2540mmで、平地よりも山地、西海岸よりも東海岸のほうが多い。また6~10月には台風が来襲することが多く、毎年大きな被害をもたらしている。 台湾のもっとも重要な天然資源は肥沃な風土そのものということができる。鉱物資源では、大理石、硫黄(いおう)、原油、天然ガスなどを産出する。 2. 植物と生物

台湾に分布する植物は3800種をこえる。森林におおわれた山地は、高度があがるにつれて林相が変化し、多様な植生になっている。標高0~2000mは熱帯と亜熱帯性の植生がみられ、2000~3000mは落葉樹林帯と針葉樹林帯の混合地帯、3000m以上は針葉樹林となる。近年では高山の地勢を利用して高冷地野菜栽培や果樹栽培がおこなわれている。 生息する動物も多種にわたる。哺乳類(ほにゅうるい)にはリス、シカ、イノシシ、タイワングマなど63種(1996年)が観察されている。また、多くの鳥類(445種)、爬虫類(はちゅうるい:80種)、両生類(31種)、昆虫類がみられる。 |

| ■歴史と文化 |

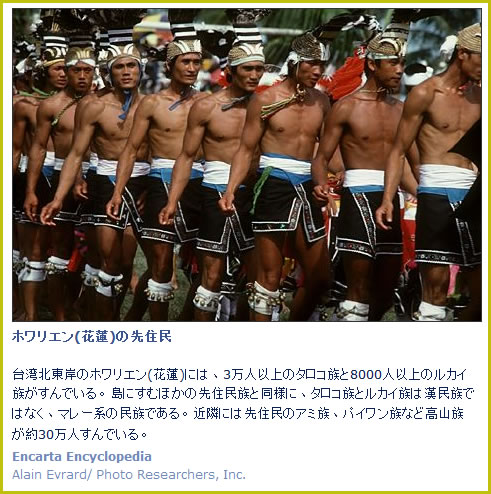

台湾の住民は大きく4つのグループに分類される。台湾原住のオーストロネシア語族住民(約1.7%)。1945年8月15日以前におもにフーチエン省やコワントン省(広東省)からわたり定住した福佬人(約73.3%)と客家(約12%)、ともに漢民族系で本省人とも総称される。そして45年8月15日以降、中国大陸から台湾へ移住してきた外省人(約13%)である。 オーストロネシア語族系先住民はタイヤル、サイシャット、ブヌン、ツォウ、ルカイ、パイワン、アミ、サキザヤ、プユマ、ヤミ、サオ、カバラン、タロコの13諸族に分類されている。彼らの言語はオーストロネシア語族に属すが各言語の差異は大きく、また社会組織や文化も大きくことなる。 台湾先住民は伝統的に農耕や狩猟をおこない、独自の文化と制度をまもってきたが、20世紀以降、日本の植民地統治と国民党政権のもとで、「近代化」を余儀なくされ、生活様式は大きく変容した。上からの性急な近代化政策は彼らの権利をいちじるしく侵害し、台湾社会における差別ものこった。1980年代後半から先住民の青年を中心に「原住民権利回復運動」がはじまり、台湾当局も彼らの要求をうけて、台湾先住民の権利向上をはかった。

1. 人口構成

人口は2303万6087人(2006年推計)、人口密度は1km2当たり714人である。人口増加率は0.61%。人口分布をみると、西海岸の平野部に人口が集中し、人口密度はきわめて高い。経済発展にともなう農村から都市への人口流入を反映し、都市人口は70%をこえる。

2. 行政区分と主要都市

地方行政的には、省政府のもとにおかれた16の県と、キールン(基隆)、シンチュー(新竹)、タイチョン(台中)、チアイー(嘉義)、タイナン(台南)の5つの省轄市、および行政院直轄の台北とカオシュン(高雄)の2つの院轄市からなる。県の下には県轄市、鎮、郷が配されている。 台北は、人口262万7138人(2004年推計)で台湾最大の人口を擁する。第2の都市は高雄で、人口150万9350人、最大の工業都市で台湾随一の港湾をもつ。台中は人口100万9387人、台湾省政府と台湾省議会がおかれ、また台湾中部の経済文化の中心都市でもある。台南は人口74万9628人、台湾南部の経済文化の中心地である。 3. 宗教と言語

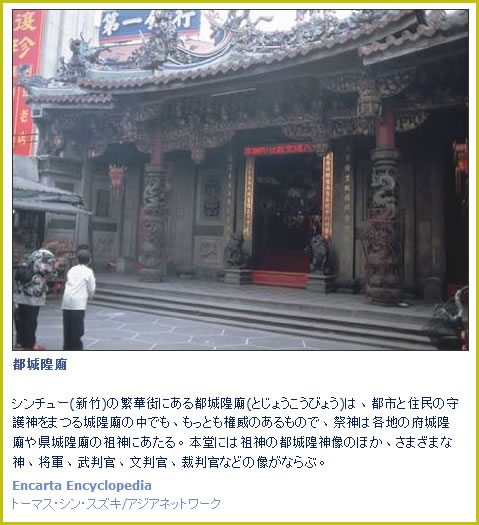

しかし台湾では仏教、道教、儒教の区分がきわめてあいまいで、相互に強く影響をうけている。台湾の人々の宗教生活は仏教、儒教、道教が混合されたもので、廟(びょう)ではこれらの宗教の神々が合祀(ごうし)されている。特定の神を信仰するのではなく、それぞれの場合に応じて参拝する神々をかえている。その意味で、人々は宗派をこえて深く宗教とむすびついているといえる。 公用語は北京語、日常的には台湾語(閩南語)、客家語が使用されている。また台湾先住民はそれぞれ独自の言語をもっている。最近では台湾政治の民主化を反映して、台湾語がマスコミなどで使用される機会がましてきている。 4. 教育

台湾の教育は、1946年制定の中華民国憲法によっている。義務教育は小学校から中学校の9年間で、公立校は無料である。中学卒業者のほとんどが、高級中学(高校)か、高級職業学校へ進学している。台湾の人々は一般に教育熱心で、有名高校、大学への進学競争はきびしい。 台湾には150ほどの大学や専科学校などの高等教育機関がある。主要大学としては、台北にある国立台湾大学(1928年創立)、国立台湾師範大学(1946)、台南の国立成功大学(1931)、台中の国立中興大学(1919)、チョンリー(中壢)の国立中央大学(1968)などがある。 5. 文化

台湾住民の大部分が大陸から移住してきた漢民族であることから、その文化基盤は漢文化である。中国大陸の伝統社会と同じように、家族は社会組織の重要な社会単位となっている。したがって祖先崇拝行事は現在も重要な家族行事のひとつである。また旧正月をはじめ、清明節や中秋節(→ 二十四節気)などの伝統的な年中行事は、毎年盛大におこなわれている。 台湾には世界的な図書館や美術館が多い。図書館としては、台北にある国立中央図書館と中央図書館分館が蔵書規模をほこっている。また各主要都市には公立図書館がある。台北にある故宮博物院には、北京の故宮(紫禁城)からはこばれてきた中国歴代王朝のすぐれた文化遺産が多数おさめられている。また国立歴史博物館、国立台湾博物館には中国大陸や台湾の歴史文物や台湾の先住民族、自然に関係する資料などがあつめられている。

|

| ■経済 |

台湾は肥沃な土地と温暖な気候にめぐまれ、農業に適した条件をそなえていた。大陸から多くの移住民が海をわたってきたのも、その豊かな土地のためだった。清の統治時代と日本の植民地時代に、台湾はその高い農業生産性を基盤に経済的地位を確立していった。 1945年以後は、農業社会から工業社会へと移行し、とくに60年以降の急速な工業化で新興工業国・地域の仲間入りをはたした。大陸から台湾へうつってきた中国国民党政権は政治的安定をはかるとともに、強力に経済開発を推進していった。輸出指向産業を中心とする工業化政策がとられ、73年には国家プロジェクト10項目建設で、重工業が計画的に開発されていった。 とくにインフラストラクチャーの整備、鉄鋼・造船・石油化学の育成が重要課題とされ、その結果、今日「奇跡」といわれる経済発展をもたらした。2005年のGDP(国内総生産)は3465億米ドル、GDP成長率は4.03%であった。 2002年1月にWTO(世界貿易機関)加盟が実現し、世界の自由貿易体制と一体化することになった。その結果、途上国および途上地域特例の援用はできなくなり、貿易関連制度の改善、関税の引き下げ、サービス貿易の自由化などに、いっそうの努力が必要となった。 1. 農業

農業は西海岸の肥沃な平野部で盛んである。土地の24%は穀物栽培に適する。収穫量では米とサトウキビが多く、ほかにトウモロコシ、サツマイモ、アスパラガス、シイタケ類、ダイズ、ラッカセイ、チャ、バナナ、パイナップル、マンゴー、レイシ、柑橘類(かんきつるい)など多くの農産物が生産されており、最近では日本への輸出もふえている。 家畜は、豚、牛・スイギュウ(かつては農耕用)、ヒツジ・ヤギ、ニワトリ、カモが商業用に飼養されている。 2. 林業・漁業・鉱業

面積の約60%が森林におおわれているものの、木材生産はあまり盛んではない。おもにカシ、ヒマラヤスギ、アメリカツガ、タケ、トウなどが産出されるが、需要の大部分は輸入材に依存している。一方漁業は、沖合漁業と遠洋漁業が全漁獲高の80%を占め、残りが沿岸漁業と養殖業である。サバとマグロの漁獲量が多い。 北部のキールン(基隆)やチンコワシー(金瓜石)など、かつて炭鉱や金鉱、銀山で知られた所もあるが、現在、台湾鉱業はさほど盛んでない。大理石、硫黄、原油、天然ガス、岩塩、苦灰石などを産出する。

3. 工業とエネルギー

主要工業生産品はセメント、石油、ラジオ、テレビ、ビデオテープレコーダー、電気計算器、コンピューターシステム機器、鉄鋼金属など。とくに電気製品や電気部品、精密機械の製造で世界的に評価が高い。また、化学工業、石油化学工業、繊維業、プラスチック製造業、食品工業、造船業なども盛んである。 2003年推計の年間発電量は1659億5900万kWh、その約4分の1を原子力発電所がまかなっている。 4. 銀行と貿易

通貨単位は台湾元(新台湾ドルともいう)。通貨の発行は中国中央銀行がおこなっている。金融業は活発で多くの外国銀行が支店をおいている。1980年代後半から株式の自由化と高騰を背景に、株式市場も活発化した。2001年以降は不況で株価は低迷したが、06年以降、回復基調にある。 台湾経済に占める貿易の比重は高い。2003年の輸出は1506億12万米ドル、輸入は1272億4257万米ドル。おもな輸出品は電気・電子製品、繊維製品、プラスチック製品、玩具類(がんぐるい)、加工食品など、輸入品は原油などの鉱産物、木材、鉄鋼、機械類、電気・電子部品、食料品となっている。主要貿易相手国・地域は中国、日本、ホンコン(香港)、アメリカ、韓国、シンガポール、ドイツなどである。 5. 交通と通信

交通網の整備もすすみ、陸運ではとくに道路網が充実している。東海岸の蘇花公路、西海岸の中山高速公路、島を横断する東西横貫公路や南部横貫公路など幹線道路が整備され、総延長距離は約2万kmに達する。鉄道は基隆を起点とする東部幹線や台北を起点とする西部幹線などで島の海岸線を一周する。全長は約4800km、おもに物資輸送に利用されている。バス路線も発達している。2007年1月に開業した台湾高速鉄道(台湾新幹線)は台北と高雄を最高時速300km、1時間30分ほどでむすぶ。日本の新幹線車両がつかわれ、ハイテク工業団地の遠地への拡張や通勤圏拡大など、さまざまな経済効果が期待されている。 港湾としては基隆、ホワリエン(花蓮)、高雄、台中などがあり、なかでも高雄は国際貿易港として台湾で最大規模をほこる。国際空港には台北の台湾桃園(タオユワン)国際空港(旧称、中正国際空港)と高雄国際空港がある。台湾最大の航空会社である中華航空は国内線と国際線に就航。エバー(長栄)航空も国際線に就航している。 携帯電話の普及率は世界トップクラスである。また日刊紙は約30紙、主要新聞には台北で発行されている「中国時報」「聯合報」「自由時報」、高雄で発行されている「台湾新聞報」、台中で発行されている「台湾日報」がある。 |

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)

≫≫≫ ≪≪≪

地域写真募集中 |

| 地域風景での掲載写真はすべて本サイト閲覧の皆様から提供していただいたものでございます。

お気に入りの地域写真を下記アドレスまで送って頂ければ、選考の上で掲載いたします。 サイズはなるべく350×200以上、出所と簡単な紹介を付けていただければけっこうです。 |

宗教は仏教、道教、儒教の三大宗教とキリスト教、イスラム教に分類される。統計上、人口の半分弱が仏教を信仰し、キリスト教は7%、イスラム教徒は1%弱となっている。

宗教は仏教、道教、儒教の三大宗教とキリスト教、イスラム教に分類される。統計上、人口の半分弱が仏教を信仰し、キリスト教は7%、イスラム教徒は1%弱となっている。