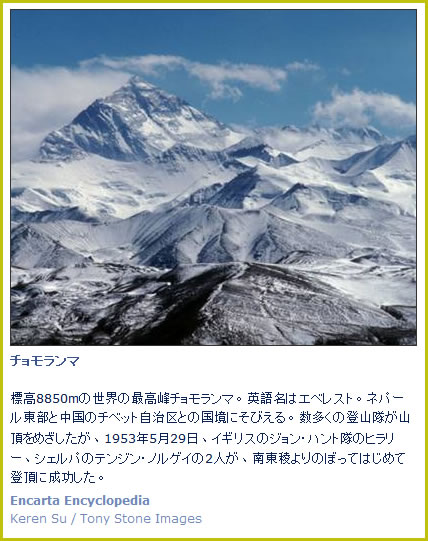

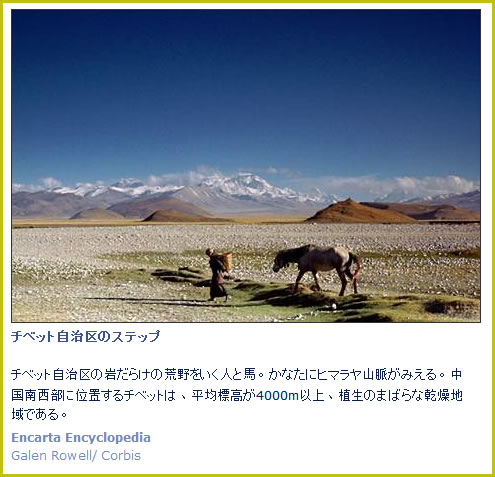

チベット自治区(中国語で「西藏自治区」) 中国南西部にある自治区。「世界の屋根」といわれるヒマラヤ山脈の北側に位置し、平均標高が4000m以上ある。世界最高峰チョモランマ(英語名エベレスト、8850m)はネパールとの国境にそびえたつ。気温が低く、温度差も大きい。チベット仏教いわゆるラマ教を信奉するチベット族が人口の96%を占める。面積は122万2000km2。人口は267万人(2002年)。首府はラサ(拉薩)。 |

| ■経済 |

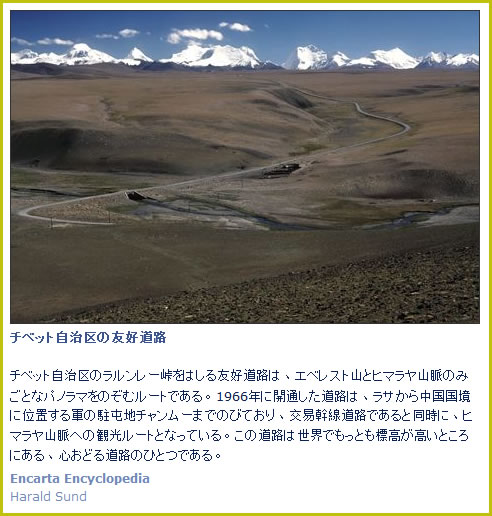

ウランなどの地下資源にめぐまれるほか、地熱・水力・風力・太陽光エネルギーが豊富である。チベット族の主食ツァンパの原料となる青稞(ハダカムギ)や小麦などがおもな農作物だが、ヒマラヤ南麓(なんろく)では水稲、トウモロコシなども栽培されている。高原ではヒツジ、ヤギ、ヤクなどの牧畜がおこなわれている。発電、鉱物採掘、建材、毛織物、皮革、印刷などの工業がみられ、工芸品にヤクの長い毛を利用した手織りの絨毯(じゅうたん)などがある。 首府ラサと自治区内の各県をむすぶ道路網が整備され、国内各地とはスーチョワン(四川)~チベットなど4本の道路でむすばれている。チョントゥー(成都)、シーアン(西安)などへの空路もひらかれている。ネパールのカトマンズへは国際線や通称ヒマラヤハイウェーがのびている。ゴルムド~ラサのパイプラインが敷設され、ほぼ自治区の石油需要をみたしている。 |

| ■歴史 |

7世紀初め、ソンツェン・ガンポ王はチベット族を統一し王朝をきずいた。唐から文成公主を、ネパールからブリクチ王女をめとり、仏教はこのとき彼女たちによってもたらされた。17世紀のダライ・ラマ5世のとき、チベットの統治は国王から法王にうつり、ダライ・ラマによる政教一致の体制となった。中国解放後の1951年、17条からなる「チベットの平和解放に関する協定」が中央政府とチベット地方政府との間でむすばれた。59年にダライ・ラマ14世は協定の実施に反対して反乱をおこし、インドに亡命した。65年チベット自治区が成立した。 近年対外貿易が盛んになり、1994年の輸出入総額は3億5700万ドルに達している。12の県は国境地域における貿易をおこない、その貿易額は2000万ドルをこえている。三資(合弁、合作、全額外資)企業は42社をかぞえる。 |

| ■観光と文化 |

| ラサはチベット仏教の聖地とされ、市内北部の丘の斜面に宮殿と霊廟、仏殿、経堂などからなるポタラ宮がそびえる。高さ180m、東西の幅400m、大小あわせて1000以上の部屋があり、チベットのシンボルとなっている。市内および郊外には、7世紀に唐からとついだ文成公主が持参してきた釈迦牟尼仏のためにたてたジョカン(大昭)寺、1901年河口慧海が修行したことのあるセラ(色拉)寺、ポタラ宮の完成までダライ・ラマの居城であったレボン(哲蚌)寺などがあり、巡礼の道となっている。「秘境チベット」は世界中からの観光客をひきつけ、94年、海外からの観光客は2万8000人に達した。

4つの大学、仏教学院などがあり、2万6000人の科学技術者が活躍している。チベット族の歴史をかたる長編詩「ケサル」や、1600年の歴史をもつチベット医学、薬学なども整理・出版されている。チベット民族学院付属民族研究所など8つのチベット学の専門研究機関がある。

|

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)

≫≫≫ ≪≪≪

地域写真募集中 |

| 地域風景での掲載写真はすべて本サイト閲覧の皆様から提供していただいたものでございます。

お気に入りの地域写真を下記アドレスまで送って頂ければ、選考の上で掲載いたします。 サイズはなるべく350×200以上、出所と簡単な紹介を付けていただければけっこうです。 |