浙江省(せっこうしょう・チョーチアンショウ) 中国の東部沿岸にある省。東は東シナ海にのぞみ、北はシャンハイ(上海)、南はフーチエン省(福建省)と接する。沿海部にはチョウシャン群島(舟山群島)など大小2100余の島々が散在する。チエンタンチアン(銭塘江)は省域面積の3分の1を流域とする最大の河川で、曲折が多いため浙江ともよばれ、省名の由来となっている。省都はハンチョウ(杭州)である。面積は10万2000km2。人口は4647万人(2002年)。 |

| ■経済 |

7000年前から稲作が発達し、穀倉地帯として知られる。桑、麻、綿花は平野部から扇状地にかけて、茶、ミカンは丘陵地で栽培されている。茶の生産量は国内一。西湖竜井茶、黄岩ミカン、金華ハムなどが特産品。沿海は中国有数の漁場をひかえ、漁獲高は国内1位をほこる。機械、紡績、化学、食品、アパレル、建材などの工業が発達する。とくにシルク産業は長い歴史をもち、「シルクの里」といわれている。伝統的な工芸品としては錦織、竹細工などが有名である。紹興酒は世界的な名酒となっている。 杭州を中心とする5本の鉄道は交通の動脈で、道路は省内の80%以上の郷・鎮にのびて鉄道交通をおぎなっている。杭州~ニンポー(寧波)自動車道などの高速道路も整備されつつある。大運河を中心とする内陸水運が発達し、省内の約半分の貨物輸送をになっている。寧波などには大型海港がある。 1984年に寧波、ウェンチョウ(温州)の両市が沿海開放都市に指定されてから対外経済交流が加速された。94年末までに省内の外資直接投資額は11億4441万ドルに達し、三資(合弁、合作、全額外資)企業は9889社にのぼった。静岡県、ニュージャージー州などと友好関係をむすんでいる。 |

| ■歴史 |

6000~7000年前の新石器時代にこの地には河姆渡文化がさかえていた。ユーヤオ(余姚)の河姆渡遺跡から稲作や家畜飼育、南方特有の住居跡などが確認されている。また、新石器時代後期の良渚文化が5000年前ころから1000年間さかえた。春秋時代には越国の地であり、国都は会稽(紹興)におかれた。7世紀隋の煬帝による大運河の開削後、経済・文化が発展した。1138年から約150年間、国都を杭州とする南宋の政治・経済・文化の中心地として繁栄した。明・清時代には海上交易で蓄財した資本をもとに浙江財閥が生まれた。 |

| ■観光と文化 |

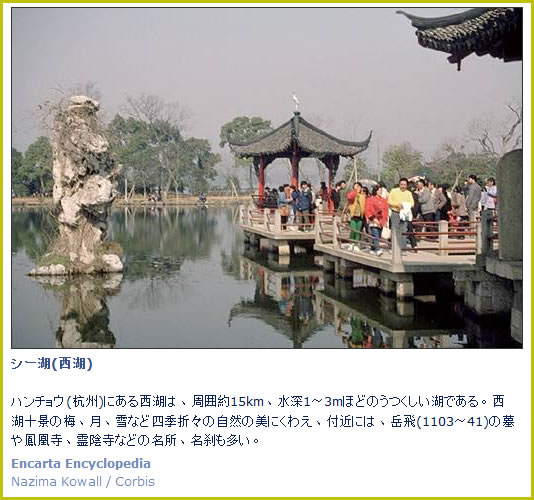

| 「地上の天堂」といわれる杭州、中国仏教の名山のひとつプートゥオ山(普陀山)、新石器時代の河姆渡遺跡、寧波の天一閣、天台宗の総本山ティエンタイ山(天台山)など数多くの名勝旧跡がある。

名門の浙江大学(1897年創立)など37の大学、中国水稲研究所をはじめとする165の国公立研究機関がある。地方劇越劇、浙派の絵画などに代表される独特な「浙江文化」が形成されている。後漢の哲学者王充、宋の科学者沈括、現代文学者魯迅、作家茅盾や郁達夫、政治家蒋介石などの出身地である。 |

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)

≫≫≫ ≪≪≪

地域写真募集中 |

| 地域風景での掲載写真はすべて本サイト閲覧の皆様から提供していただいたものでございます。

お気に入りの地域写真を下記アドレスまで送って頂ければ、選考の上で掲載いたします。 サイズはなるべく350×200以上、出所と簡単な紹介を付けていただければけっこうです。 |