北から南にかけて東南部はポー海(渤海)、黄海、東シナ海、南シナ海などの海洋に面し、1万4500kmにおよぶ海岸線がのび、大小2900をこえる島々をかかえている。陸地の国境線は約2万2800kmにおよび、東北部は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、北東部はロシア、モンゴル、北西部はカザフスタン、キルギス、タジキスタン、南西部はアフガニスタン、パキスタン、インド、ネパール、ブータン、カシミール地域、南部はミャンマー、ラオス、ベトナムの14カ国1地域と国境を接する。 国土面積は日本のおよそ26倍にあたり、ロシア連邦、カナダ、アメリカ合衆国についで面積の大きな国である。国土の南北の距離は5500km、東西の距離は5200kmに達する。南部の海南省(ハイナン省)で春の種まきがはじまるころには、東北地区の黒竜江省(ヘイロンチアン)ではまだきびしい雪嵐(ゆきあらし)にさらされる。最東端のロシアとの国境で太陽がのぼるころ、最西端のパミール高原はまだ闇(やみ)の中にあるという広大さである。 |

| ■行政区分 |

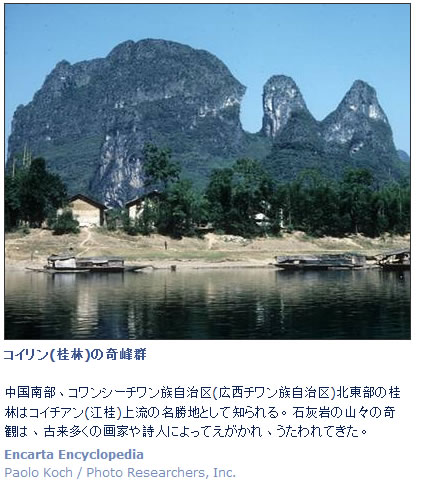

日本の都道府県に相当する一級行政区は23省、5自治区、4直轄市。1997年および99年に主権行使を回復したホンコン(香港)とマカオは、高度の自治権をもつ特別行政区である。23省はヘイロンチアン省(黒竜江省)、チーリン省(吉林省)、リャオニン省(遼寧省)、ホーペイ省(河北省)、シャントン省(山東省)、シャンシー省(山西省)、シャンシー省(陝西省)、カンスー省(甘粛省)、チンハイ省(青海省)、チアンスー省(江蘇省)、アンホイ省(安徽省)、ホーナン省(河南省)、チョーチアン省(浙江省)、チアンシー省(江西省)、フーペイ省(湖北省)、フーナン省(湖南省)、スーチョワン省(四川省)、フーチエン省(福建省)、コワントン省(広東省)、コイチョウ省(貴州省)、ユンナン省(雲南省)、ハイナン省(海南省。1988年に広東省から分離して省に昇格)の各省に、台湾をふくむ。 5自治区は内モンゴル自治区、ニンシアホイ族自治区(寧夏回族自治区)、シンチアンウイグル自治区(新疆ウイグル自治区)、チベット自治区、コワンシーチワン族自治区(広西壮族自治区)。4直轄市はペキン市(北京市)、ティエンチン市(天津市)、シャンハイ市(上海市)、チョンチン市(重慶市。1997年に四川省から分離して直轄市に昇格)。この23省、5自治区、4直轄市の名称をおりこんだ、「両湖両広両河山、五江雲貴福吉安、四西二寧青甘陝、還有内台北上天」という七言詩(海南省と重慶市は入っていない)がある。 省の下が地区クラスの二級行政区で、その下が県クラスの三級行政区になっている。県の下は末端行政組織の郷・鎮である。2002年末現在、台湾・香港・マカオをのぞく地区、県クラスの行政区、市直轄区はそれぞれ332地区、2860県、830区となっている。 |

|

||||||||||||||||

| ■国土と資源 |

01. 地形

地勢は西高東低で、西から東に4つの地域にわけられる。第1の地域はヒマラヤ、カラコルム、クンルン山脈(崑崙山脈)などにかこまれた西南部のチベット高原(青蔵高原)で、平均標高は4510m。文字どおり「世界の屋根」で、現在も活動しつづける新期造山帯に属する。第2の地域はチベット高原以北と北東部のターシンアンリン(大興安嶺)、タイハン山脈(太行山脈)、ターロウ山脈(大樓山脈)から南西部国境にいたる線の西側地域で、大部分が標高1000~2000mの高原と盆地からなる。ここにはジュンガル盆地、タリム盆地、スーチョワン盆地(四川盆地)、内モンゴル高原(内蒙古高原)、黄土高原、ユンコイ高原(雲貴高原)などがふくまれる。 第3の地域は第2地域から海岸線にいたる地域で、標高500m以下のトンペイ平原(東北平原)、ホワペイ平原(華北平原)、長江中下流平原、トンナン丘陵(東南丘陵)、チューチアン(珠江)デルタなどの平原や丘陵になっている。第4の地域は大陸周辺の水深200m未満の大陸棚海域と、洋上の島々からなる。最大の島は台湾(3万6000km2)で、2番目は海南島(3万3991km2)である。 地形は多様で、山地が33.3%、高原が26%、盆地が18.8%、平原が12%、丘陵が9.9%で、山地、高原、丘陵が70%近くを占める。最高点はチョモランマ(エベレスト:8850m)、最低点はトゥルファン盆地(海面下154m)である。標高でわけると、500m以下の面積が25.2%、500~1000mが16.9%、1000~2000mが25%、2000~3000mが7%、3000m以上が25.9%になる。 土地の利用状況は、耕地が16.7%、森林21.2%、内陸水面1.8%、草原41.6%、その他で、その内訳は砂漠や標高3000m以上の高地が81%強、居住地、道路、鉄道、工場、鉱山用地が19%となっている。中国は「世界の7.1%の耕地で全人口の21.4%をやしなう」といわれるほど農耕地が狭く、人口1人当たりの農耕地は日本をしたまわる。 02. 河川と湖

湖の総面積は7万5200km2で、1km2をこえる湖が2800余り、1000km2をこえる湖が13ある。ポーヤン湖(鄱陽湖:3583km2)、トンティン湖(洞庭湖:2820km2)、タイ湖(太湖:2425km2)、ホンツォー湖(洪沢湖:1960km2)は、中国四大淡水湖とよばれる。チンハイ湖(青海湖:せいかいこ湖。4583km2)は最大の塩水湖である。 陸地にある水面面積は17万4700km2で、国土面積の1.8%を占める。淡水魚などの養殖が可能な面積は6万7500km2で、4万6700km2がすでに利用されている。

03. 気候

国土が広大なため、気候は多様である。北から南に寒帯、温帯、亜熱帯、熱帯などにわかれる。年降水量は南東側で1000mmをこえ、北と西にむかって少なくなり、西北部では年間100mm以下の砂漠のような風景があらわれる。東部では、夏に海から温暖で湿潤なモンスーン(季節風)がふきこむので全般に高温多湿になるが、冬は寒冷な偏北風がふくため、南北の気温差が大きい。四季がはっきりしているが、温度や降水量の変化が大きい大陸性気候となっている。西域のシルクロードにある地域では「朝は毛皮のコート、昼は半袖(はんそで)」といわれるぐらい1日の気温変化がはげしい。冬の気温は同緯度の外国より低く、夏の気温は逆に高くなっている。稲の栽培は、技術向上にもよるが北部のヘイロン江(黒竜江:アムール川)沿岸にまで広がっている。 04. 植生と動物

高等植物が3万2000種余りあり、イチョウ、メタセコイア、トチュウ(杜仲)など中国原産の植物が多い。現在、材木林が1000余種、漢方薬用植物1万余種、繊維植物500余種、油脂植物600余種、デンプン植物300余種、果樹植物300余種、蔬菜(そさい)植物80余種がある。森林面積は197万2900km2にすぎず、国土の総面積に占める割合は21.2%と低い。 中国は野生動物の種類がもっとも多い国といわれている。哺乳類(ほにゅうるい)は400種(2000年)、鳥類1103種、両生類290種、爬虫類(はちゅうるい)340種、魚類は686種生存する。また、ジャイアントパンダ、キンシコウ(金糸猴)のような中国だけにみられる貴重な動物は100余種をかぞえる。珍鳥として知られるタンチョウやトキなども生息している。 これまでに国内で580カ所の森林・野生動植物自然保護区が設定され、総面積は110万km2で国土面積の11.3%になっている。このうち6種類のツルが生息しているヘイロンチアン(黒竜江省)のチャーロン保護区(扎竜保護区)などは国際的に有名な保護区である。 05. 鉱物

鉱物資源が豊富で、160種余りの有用鉱物資源のうち、140余種類が中国内で確認されている。石炭の埋蔵量(1145億1万t(2002年))と生産量(14億8322万t)は世界上位である。非鉄金属のタングステン、アンチモン、亜鉛、ニッケル、モリブデン、鉛、水銀などの埋蔵量は世界でも上位にある。非金属鉱物のおもなものはリン、硫黄、石綿、雲母、カオリンなどである。近年は経済発展にともなうエネルギー消費の急激な拡大を背景に石油・天然ガス資源の開発・生産に力をいれている。 |

| ■人口、言語、宗教、厚生 |

01. 人口

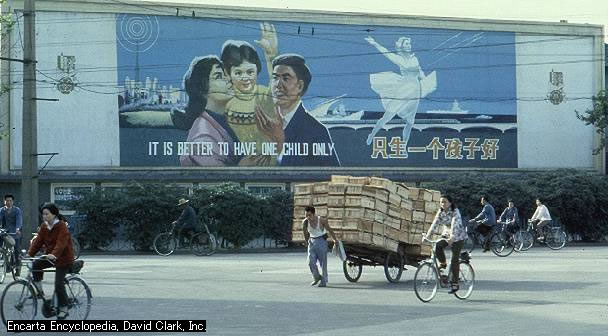

中国は56の民族がすむ多民族国家である。漢族(注1)が全人口の92%で、その他55の少数民族が8%を占める。少数民族の中にはチワン(壮)族のように人口1500万人をこす民族や、人口わずか2000人余りのロッパ(珞巴:らくは)族もいる。人口100万人以上の少数民族はモンゴル、チベット、ウイグル、マン(満)、ホイ(回)など18である。2000年の人口センサスで民族として識別できない人々は73万人をかぞえる。少数民族はおもに北東部、北西部、南西部のステップや山岳地帯、高原にくらし、その居住地は国土の半分をこえる地域に点在している。また西南部のユンナン省(雲南省)は、国内で少数民族がいちばん多い省で35の民族がくらしている。 人口の9割以上が国土の東半分に集中し、とくに長江中下流地域のフーペイ(湖北。人口5988万人)、フーナン(湖南。6629万人)、アンホイ(安徽:あんき。6338万人)、チアンシー(江西。4222万人)、チアンスー(江蘇。7381万人)の各省と、シャンハイ市(上海市。1327万人)に全人口の4分の1がすむ(いずれも2002年の数字)。上海市の人口密度は1km2当たり2000人以上ともっとも高く、国土面積の5分の1を占めるチベット高原の人口密度は1km2当たり5人にみたない。 男女比は51対49で、男性の方が多い。女性はあらゆる職場に進出している。年齢構成は0~14歳が20%、15~24歳が17.1%、25~64歳が54.6%、65歳以上が7.9%(2007年推計)で、近年は65歳以上の人口比率が高くなっている。平均寿命は男71.1歳、女74.8歳(2007年推計)である。 都市と農村の人口は、それぞれ5億4363万人、7億8630万人で41対59の比率となり、人口だけでいえば中国は農業国家である。近年、農村から都市への人口移動がはげしい。海外在住中国人、いわゆる華僑は3000万人といわれ、そのうちの9割は東南アジアにくらしている。世界のほとんどの大都市にチャイナタウン(中華街)があり、中国料理店がにぎわっている。中国人の姓はおよそ6000弱で、代表的な単姓(1字)が約450、複姓(2字以上)が約60ある。もっとも多い姓はリー(李)で約9000万人に達し、以下はワン(王)、チャン(張)、チャオ(趙)、リウ(劉)とつづく。 1970年代末以来、20代後半までの結婚延期の奨励や、産児制限などをおもな内容とする「一人っ子政策」が実施され、91年に2%を切って以後、出世率は年々減少し、2002年は1.3%である。しかし、人口の8%を占め、産児制限が緩やかな少数民族の人口増加率は高い。

中国では、建物の壁も政策を宣伝するための重要な場となる。写真は、1970年代末のペキン(北京)の街角。巨大なポスターが「一人っ子政策」の推進をうったえている。 国内でもっとも広く使用されている漢族の標準中国語(→ 中国語)は、本土以外に台湾の人々や、海外在住の華僑の間でもつかわれ、世界でもっとも多くの人が話す言語となっている。中国語には多くの方言があり、大きく北方語、呉語(上海語)、広東語、福建語、客家語(注2)の5つにわかれるが、相互にはほとんど通じない。全土で通用する共通語は北京語の発音を標準音とし、北方語を基礎とし、現代白話(話し言葉)の文章を文法規範とするもので、普通話とよばれる。中国語を表記する漢字の総数は約6万字で、うち常用漢字が2500字選定されている。漢字の簡略化がはかられ、日本の漢字とちがう簡体字が通常使用されている。 55の少数民族のうち、21の民族は自身の文字をもち、なかにはナシ族の東巴(トンパ:トンバ)文字のような絵文字もあるが、回族、満族(満州族。女真)などは大多数が中国語をつかっている。残りのキルギス人、ミャオ(苗)族など34の民族は本来文字をもたない。 03. 宗教

信教の自由は憲法で保障されている。漢族の間では仏教または民間信仰である道教などが広く信仰されている。現在、政府が開放を許可している仏教寺院は約9500カ所、僧侶(そうりょ)は18万人いる。道観(道教の施設)は600余りある。1990年には中国道教学院が正式に開学した。少数民族の場合、イスラム教を信仰するのはウイグル族などの10民族、チベット仏教(ラマ教)や仏教を信仰するのは主としてチベット族、モンゴル族などである。ミャオ族やイ(彝)族の一部はキリスト教を信仰する。オロチョン族などの民族は民族固有の宗教を信じている。

現在、宗教ごとに中国仏教協会のような宗教団体が組織され、国外の団体との交流も活発である。仏教徒と道教信仰者の数は不明だが、イスラム教徒は約1800万人、キリスト教徒のうちプロテスタントは約1000万人、カトリックは約400万人といわれる。 04. 厚生

1病床当たりの人口は408人(2005年)で、医師1人当たりの人口は609人(2004年)、看護師1人当たりの人口は1490人(1993年)である。 1984年から、養老年金を地域ぐるみで一元的に徴収する保険制度の改革がはじまった。現在、多くの都市で養老保険を中心とした総合的社会保険制度が普及している。養老保険の原資は国、企業、個人の共同負担となっている。失業保険も整備されつつある。 |

| ■教育と文化 |

01. 教育

1995年9月から新教育法が施行され、教育事業の仕組みが明文化された。学校は教育委員会の管轄のもと、国と地方の教育予算にもとづき運営されている。 学校制度は小学校6年、中学校(初級中学)3年、高校(高級中学)3年の6・3・3制となっている。このうち小学校、中学校の9年間は義務教育(6~14歳)である。新学期は9月からはじまる。小学校から中学校へは90%以上が進学するが、高校へ進学する場合は試験の成績によって進学校がきまる。小学校の就学率は2002-2003年で115%、中等学校への就学率は70%、高等教育機関への就学率は16%となっている。 大学数は1792校(2005年末)で、総合大学と師範、体育などの単科大学(学院)からなり、北京大学(北京)、復旦大学(上海)、中国科学技術大学(ホーフェイ:合肥)は有名である。2005年の在学生は1562万人である。そのほかに各種の専門学校があり、成人教育や生涯教育が奨励されている。少数民族の幹部を養成するため、中央と地方に民族学院が設置されている。近年、海外へ出る留学生もふえた。 02. 文化

広大な中国にはさまざまな地域文化がそだっている。漢民族と少数民族、北部と南部ではそれぞれことなり、多様性をもっているのが特徴である。一方、北方遊牧民族と南方農耕民族の対立・融合の過程で、共通の価値観や、伝統と習慣もうけつがれている。 米の主産地である南部地域では米が主食で、北部は麦や雑穀類を粉にして、麺類や饅頭(まんじゅう)のようにして食べる。北部ではおもに肉類を食べ、南部では海産物や淡水魚がおもな食材料となる。料理もあっさりとした薄味の南部系と、味がこく辛口の北部系にわけられる。北部人は南部人を活動的だが軽薄であるとし、南部人は北部人のことを鈍重と考えている。しかし、文化的アイデンティティ、血縁や地縁の重視、教育への熱意、階層的感覚、老人の尊重などの価値観や、冠婚葬祭などの風俗習慣はたがいに共通したものが多い。 旧正月(春節)は中国最大の祝日で、法定の休日が3日間あり、祝祭日の中でもっとも長い。日にちも行事内容もまったくちがう正月をもつ少数民族も少なくない。チベット族はチベット暦によって屋根の上で縁起のいい松やにをたいて元日をむかえる。南部にすむタイ族はタイ暦の6月(新暦4月中旬)に水をかけあって正月をすごす。 1978年以降、中国の人々は古い伝統をいだきながら近代化をすすめてきた。近年は金をかせぎ、ほしいものを購入するという欲望が、他の欲望をおしのけて人々の心の中で急成長している。人民服にかわって最新ファッションを着こなす女性が、上海の繁華街をあるく。89年以前には1店舗もなかった美容院が国内全土で70万店舗にふくれあがった。都市では子孫をのこす伝統的な意識がうすれ、結婚をしても子供をつくらない夫婦がふえている。完全週休2日制の実施にともない、旅行ブームがおこり、「杭州・北京四日遊」などの国内旅行のほか、香港や東南アジアなどへのパッケージツアーも人気をよんでいる。消費文化の発展はめざましい。 文学界は1980年代後半から、市場原理が文学の末端まで浸透するという大きな変化をむかえている。はげしく変化する社会生活を実地に体験した十数人の作家によって書かれた「新体験小説」のシリーズは、「北京文学」の94年の号からはじまった。「人民文学」94年の号に「先鋒(せんぽう)」という第1作を発表した若い女性作家、徐坤(じょこん)などは、新人作家として注目されている。 京劇は清代の北京にはじまる代表的な古典演劇で、中高年者に人気がある。政府から財政面で支援され、1994年10月~95年1月には京劇の名優梅蘭芳(メイランファン)生誕100周年の記念行事が全国でおこなわれた。京劇以外に、地方には郷土色豊かな方言でうたい、かたる、独特の「地方劇」が演じられている。安徽省の黄梅戯、四川省の川劇、浙江省の越劇などがある。20世紀初め、西洋演劇は、新劇、文明劇などと呼び名をかえて「話劇」と名づけられた。茶店に出入りする70人余りの人物がくりひろげる北京の下町情緒をえがいた老舎の「茶館」などはその代表作で、海外での評価も高い。 映画はもっとも人気のある大衆娯楽のひとつで、最新の外国映画が上映される映画館には長蛇の列ができる。上海、北京、長春の三大撮影所をはじめ、各地に映画撮影所がある。上海国際映画祭は世界九大映画祭のひとつとして1993年から隔年開催されている。陳凱歌(チェン・カイコー)監督は国際的に知られた代表的な映画監督で、92年の作品「さらば、わが愛 覇王別姫(べっき)」が翌年のカンヌ国際映画祭で中国人としてはじめてグランプリを獲得した。また、「少林寺」「芙蓉鎮(ふようちん)」などの映画が注目され日本でヒットした。 1983年ごろから歌手テレサ・テンの歌をはじめ、台湾や香港からポピュラー音楽や歌謡が大陸に入り、86年からはロックが北京の大学生の間ではやりはじめた。崔健(ツイ・ジェン)、艾敬(アイ・ジン)などの中国の人気歌手は、日本ツアーやアメリカツアーをおこない、「おれにはなにもない」「私の1997」などのCDも日本をはじめ海外で発売されている。「北国の春」などの日本の歌はカラオケで広くうたわれている。また、80年代から手塚治虫の「鉄腕アトム(鉄臂阿童木)」や「ジャングル大帝(森林大帝)」、藤子不二雄(藤子・F・不二雄)の「ドラえもん(機器猫多拉A夢)」といったマンガがヒットし、近年は「美少女戦士セーラームーン(美少女戦士―水手月亮)」、「名探偵コナン(名探偵柯南)」なども人気となった。 中国に近代的な博物館ができたのは辛亥革命(1911)以降のこととされる。1914年、清朝の離宮にあった宝物をあつめて北京古物陳列所が設立され、25年には故宮博物院がもうけられた。革命後は各地に博物館が創立された。故宮博物院のほか、西安の秦始皇兵馬俑(しんしこうへいばよう)博物館、上海博物館などがとくに有名である。 04. コミュニケーション

国営通信社の新華社から内外のニュース提供をうける新聞、ラジオ、テレビが、中国のマスコミの中心である。新聞は「人民日報」「光明日報」などの全国紙のほかに、地方紙、夕刊紙、専門紙など、日刊・非日刊をあわせて約2000紙といわれ、また雑誌は9000種ほど発行されている。ラジオははやくから普及し、中央人民放送局が全国向けの番組を放送している。「北京放送」で知られる国際放送局は、海外放送をおこなっている。 1958年にはじまったテレビ放送は80年代に入って急速に発展した。国営の中央テレビ局のほか、北京テレビ、上海テレビなど各省にも局がある。これまで政府の細部にわたる強力な統制下にくみこまれていたマスコミも、近年は部分的に開放されてきた。 |

| ■経済 |

01. 市場経済への移行

1994年7月施行の公司法(会社法)にもとづいて設立された株式制企業は年々大幅な増加をつづけ、その多くを占める私営企業は2001年段階で200万社をこえるにいたった。一方、外資系企業の進出も活発で、進出地域別にみると東部沿海地域の比重が圧倒的に高く、中部地域、西部地域がこれにつづく。中国企業の海外進出もすすんでいる。 1978年の改革・開放の実施以来、96年までの18年間にGDP(国内総生産:→ GNPとGDP)は5倍以上に達し、また江沢民が共産党総書記に就任した89年から2001年の13年間では約3倍で、この間のGDPの成長率は9.55%(1990-2003年)になっている。同時に物価上昇率も高い水準で推移している。 なお、2005年のGDPの産業別構成比は、第1次産業12.6%、第2次産業47.5%、第3次産業39.9%となっている。1994年に発表された「90年代の産業政策要綱」によると、中国の産業政策の重点は農業、経済基盤の整備、機械やエレクトロニクスなどの支柱的な産業の振興、貿易の発展におかれている。94年の全国人民代表大会(全人代)では、従来の高度成長から安定した経済成長をめざす方針がうちだされ、その後、2007年3月の第10期全人代第5回会議では、私有財産の保護を明記する物権法が採択されるなど、中国式市場経済実現のための制度改革は着々とすすんでいる。 02. 国内総生産と労働力

2005年の中国のGDPは2兆2342億9709万米ドルで、アメリカ、日本、ドイツ、イギリス、フランスについで世界第6位である。しかし2005年の中国の1人当たりのGDPは日本の3万5484.30米ドルにくらべて1712.80米ドル(2005年)にすぎない。また、1人当たりの所得の格差は大きい。 2005年の総就業人口は7億7605万人で、農村部の労働者が65%、都市の勤労者は35%をそれぞれ占める。産業別の就業者構成比は第1次産業44%、第2次産業18%、第3次産業16%となっている。 03. 農業

長江下流域で、約6000年前の世界最古の水田状稲作遺構がみつかったように、中国は農業の歴史がもっとも古い国のひとつで、米、チャ、クワ、ソバ、ゴボウ、カキ、ウメ、ビワ、クリなど数多くの主要作物栽培の起源地である。農村人口が全人口の65%になる農業国で、農業生産総額はGDPの20%を占める。 国土面積の15.4%にあたる耕地で栽培される主要な作物は穀物(生産量4億2937万t(2005年))である。チンリン(秦嶺)山脈とホワイホー(淮河)から南側に稲作地帯が広がり、黄河流域から北は畑作が多く、コムギ、雑穀、ダイズなどがつくられる。万里の長城からクンルン山脈(崑崙山脈)にかけての北部は一年作で、春コムギ、トウモロコシ、コウリャンなどの産地となっている。綿作は黄河や長江の流域、タリム盆地などの西北部にみられる。西の内陸部やチベット高原ではウマ、ヒツジ、ヤクなどの牧畜がおこなわれる。南端の海南島などではゴム、ココヤシ、コーヒー、サトウキビなど、熱帯・亜熱帯作物の栽培が盛んである。 農業生産量で世界にほこるのは穀物、肉類、綿花、ナタネ油、ラッカセイ、チャ、サトウキビ、ダイズなどである。 1978年以降、集団労働と統一分配を特徴とする人民公社が順次解体され、「生産請負責任制」がとりいれられた。農家はわりあてられた耕地の経営をまかされ、政府へ供出する所定の農産物の量や税金などを収穫量からのぞいた残りを自分で処分できるようになった。現在、完全に近い自主的経営権をもった農家経営が全国的に広まっている。都市近郊の農家が、畜産や果樹栽培などの副業にとりくんだり、建設・輸送業などとの兼業に力をいれることで収入が急速にふえ、80年代初期には年収1万元以上の「万元戸」があらわれた。今では、資産が100万元をこえる「百万富翁」がすでに全国で100万人をこえたといわれる。 1984年以降、かつての人民公社時代の「社隊企業」が再編され、集団・個人経営企業に姿をかえた「郷鎮企業」という農村企業が急速に発展した。工業、建設業、輸送業、商業などからなる郷鎮企業は、農村経済の主勢力であるとともに、国民経済の中で大きな役割をはたしている。 農産物の対日輸出はここ数年いちじるしく増加し、魚介類のほか、シイタケ、ショウガ、豆類、ネギなどの生鮮野菜は日本のスーパーマーケットにならべられるようになった。2005年の食料品等の対日輸出額は約81億ドルになり、対日輸出総額の7.4%になる。 04. 牧畜業、林業、漁業

牧畜業は農業生産総額の約30%を占め、豚、ウマ、ヤギなどの飼育頭数は世界第1位で、牛、ヒツジなども世界の上位にある。利用可能な草原面積は31万km2に達し、国土面積の3.2%である。内蒙古草原は中国の代表的な天然牧場である。農家ではニワトリ、アヒル、豚といった家畜がかわれている。 林業は農業生産総額の約4%を占める。木材のおもな産地は東北、南方、西南地区で、スギやマツなどがおもな樹種である。東北は針葉樹を中心とする中国最大の林業地帯で、森林面積と木材蓄積量は、全国の約4分の1と3分の1以上を占める。黒竜江省のイーチュン(伊春)は、木材の集荷と加工の最大の中心で、「林都」とよばれる。竹林は面積が310万ha以上あり、おもに南方に分布する。木材や竹林以外のおもな林産物としては天然ゴム、松やに、生ウルシ、桐油、クルミなどがあげられる。 漁業は農業生産総額の約10%になる。沿岸漁場の面積は148万km2と国内全体の総耕地面積より広い。魚類は1500余種、商品用のエビ類約100種、海草類約2000種をかぞえる。大・小イシモチ、タチウオ、イカは四大経済魚類といわれる。ターリエン(大連)、イエンタイ(煙台)、ニンポー(寧波)、チャンチアン(湛江)などがおもな漁港である。 内水面漁業の発展がいちじるしく、なかでも長江および淮河流域漁業区がもっとも大きく、国内の淡水面積の約50%、漁獲高の約60%になる。青魚、草魚、タナゴ、コノシロは中国の四大養殖魚である。ウーハン(武漢)、チウチアン(九江)、コワンチョウ(広州)はおもな淡水漁港である。 05. 工業

1991年以降、工業は連続して10%をこえる伸び率を記録し、2005年の工業生産総額はGDPの47.5%になった。機械、紡績、冶金、造船、自動車、エレクトロニクスが主要な工業部門で、全体的に原材料工業の比率が低下し、加工工業が上昇した。生産量で世界の上位を占めるのは石炭、セメント、綿布、テレビ、パソコン、自動車、化学肥料、化学繊維、粗鋼、原油などである。 工業は東部地域に集中している。製鉄は鞍山と上海、自動車は長春、造船は大連と上海が中心である。西北の内陸部では外国資本と技術を導入した本格的な油田と天然ガスの開発がすすめられようとしている。とくにタリム盆地は、未開発の油田地帯として世界最大級とみられる。東北地区には石炭、鉄鋼、自動車など重厚長大型の産業が発展し、企業規模も大・中型の国有企業が集中している。香港に近い華南などの沿海部では、外国資本や合弁企業による輸出向けの組立・加工工業が盛んである。 工業の発展をひっぱっているのは第1に外資系企業、第2に郷鎮企業である。郷鎮企業の発展がもっともはやかった江蘇省は、建国以来中国の工業をリードしてきた上海にかわって、国内最大の工業地域に成長した。その後1998年以降は、外資系企業の進出が盛んな広東省が最大の工業生産額をあげている。 国有企業の生産は、これまでは国が下達(かたつ)する各種の目標にもとづいておこなわれてきた。1970年代末から、経営自主権の拡大や工場長責任制などの制度改革が実施され、市場経済に対応できるように工場長は生産管理の全権をにぎることになった。84年には独立採算制が導入され、さらに94年には会社法が施行されて国有企業の株式制がすすめられている。 06. エネルギー

エネルギー需給の特徴としては、石炭への依存度が高いこと、供給量の絶対的な不足などがあげられる。電力構成は火力が82%、水力が15%、原子力が2%となっており、1987年以降の発電量は、毎年400億kWh前後のペースで増加しているが、成長をつづける工業生産の需要についていけない。2003年の総発電量は1兆8068億kWhで、アメリカの3兆8917億kWhについで世界第2位になった。世界的に注目される長江の三峡ダムは06年5月にダムの堤(つつみ)本体が完成しており、09年に26基の発電機が稼働すれば年間発電量846億kWhと世界最大の水力発電所となる。中国の電力不足解消に大きな役割をはたすと期待されている。

07. 交通

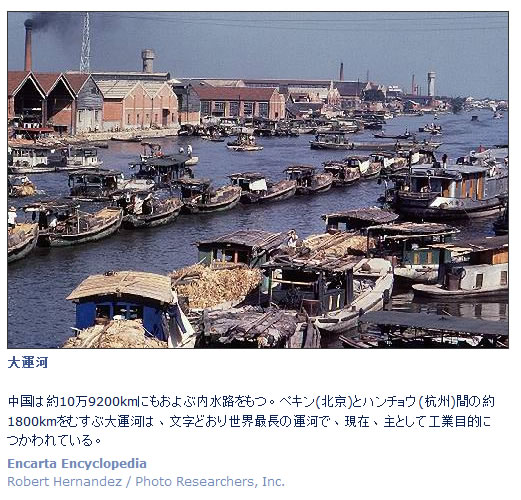

古くから「南船北馬」といわれてきたように、北京など北部の町にウマやラクダのひく荷車が往来し、南部は船を重要な交通手段としてきた。現在も同じ光景がみられる。輸送手段は鉄道、水路、道路、航空、パイプラインの5つにわかれる。貨物輸送距離は鉄道と海上が圧倒的で、道路はそれらの3分の1程度にすぎない。旅客輸送は、長距離が鉄道で、短距離は道路が主体である。都市交通は北京、上海、天津、広州、青島に地下鉄が敷設されているほか、市民は企業保有の通勤バス、公共バス、自転車にたよっている。 道路の総延長は193万543kmで日本(117万7278km)をうわまわる。各県はすべて道路でむすばれている。高速道路は1986年まではゼロだった。その後、上海や広東省などで30km前後の短距離の高速道路が建設され、最初の長距離高速道路は、90年に開通した瀋陽~大連間(376km)だった。その後、急速にのびた中国の高速道路網は2004年現在で総延長約3万5000kmとなっている。 中国では汽車のことを「火車」という。鉄道は中国のもっとも重要な輸送手段である。1876年に最初の鉄道が敷設されて以来、2005年には鉄道営業距離が6万2200kmになった。東北地区の鉄道がもっとも発達し、国内全体の21%を占める。北京と上海には年間乗降客が2500万人をこえる国内の主要な旅客駅がある。ホームは大きな荷物をもち、家族連れで移動する乗客であふれ、列車はいつも超満員の状態である。輸送能力に占めるSLの比率は20%前後に低下し、ディーゼル機関車が8000台をこえて主力となり、将来は電化を主力にする計画である。06年にはチンハイ省(青海省)のシーニン(西寧)とチベット自治区のラサ(拉薩)をむすぶ2000km近い青蔵鉄道が完成。07年1月には、日本の東北新幹線「はやて」の車両をベースにした高速旅客列車が上海~杭州間、上海~南京間で在来線をつかって運行を開始した。北京から上海までの1320kmを高速旅客列車でむすぶ計画もすすんでいる。 航空路線は1155路線(うち国内線961路線、国際線194路線。2003年)である。民用空港は126、国際便が発着する空港は北京、上海など10以上の空港、そのほか外国航空会社に開放している空港もある。現在、日本からの直航便がある都市は北京、上海、大連、西安、広州、青島、武漢、コイリン(桂林)、重慶、天津、ハルピン、瀋陽、アモイ(厦門)、昆明、香港など。国営の中国民航は日本のJRのように国際、東方、南方の三大航空公司(会社)などに分割された。三大航空会社は2002年に、それぞれ他の有力地方航空会社と合併して、中国国際航空集団、中国東方航空集団、中国南方航空集団の三大グループに再編された。 水路の貨物輸送距離は、全体の半分を占める。年間取扱量がもっとも多い沿海港湾は上海港で、2位のチンホワンタオ(秦皇島)港は最大の石炭積み出し港である。国内河川の港湾は沿海の半分近くの貨物をとりあつかい、最大は南京港である。東部平原を南北につらぬく世界最長の運河である大運河は年間5000万tの貨物を輸送している。大阪・神戸~上海、神戸~天津、下関~青島間では国際フェリーが就航している。 08. 通信

上海からドイツのフランクフルトアムマインまで、全長1万6000kmにわたる陸上光ファイバー通信線の中国区間が1995年8月に全線開通し、日本とは海底光ファイバーでむすばれている。通信網は上海や広東省などの沿海地域を中心に整備され、直通で外国に電話をかけられるが、地域によっては北京にかけるのさえ完全自動化されていない、といったように格差ははげしい。90年から都市部を中心に携帯電話がみられ、2007年1月末現在、全国の電話加入件数は固定電話が3億6800万件、携帯電話が4億6700万件に達している。

09. 商業

近年、商業の発展はとくにいちじるしく、国有、集団所有の商店のほか、自由市場の発展とともに個人、私営の商店が急速にふえている。上海、北京、天津、広州などが商業中心地である。1992年以降、小売・流通業への外国資本の進出がみとめられ、大都市に百貨店や大型スーパーが開店した。近年、沿海部の大都市に中産階級が形成されて購買力が高まってきたことが、商業のいっそうの発展をうながしている。都市部においてはコンビニエンス・ストアも定着してきた。

10. 通貨と銀行

通貨は中国人民銀行が発行するレンミンビー(人民幣:RMB)で、単位はユアン(元)、ジャオ(角)、フェン(分)で、1元=10角=100分となっている。外貨準備高は1兆663億米ドル(2006年末)。 中国人民銀行は中央銀行である。1994年に政策銀行として開発銀行、輸出入銀行、農業開発銀行の3行が設立された。そのほかに中国銀行など国有商業銀行4行、交通銀行などその他の商業銀行10行、5000余りの都市信用合作社、5万余りの農村信用合作社がある。非銀行系の金融機関としては国際信託投資公司、証券公司、財務公司、リース公司、保険公司などがある。 11. 外国貿易

2004年の輸出は5933億米ドル、輸入は5612億米ドルで貿易黒字を計上した。貿易依存度(GDPに対する輸出入額の比)は40%をこえており、国民経済の対外貿易への依存が大きくなっている。 中国の貿易相手国は、アメリカ、日本、韓国、ドイツ、シンガポール、オーストラリアなどで、香港、台湾との貿易額も大きい。2006年の対日貿易総額は2113億万ドルで、貿易全体に占める割合は約12%となっている。 12. 観光

雄大な自然、黄河文明以来の長い歴史と文化をもつ中国は、観光資源にめぐまれた国で、世界遺産に登録された文化遺産は22件、自然遺産は4件、複合遺産は4件をかぞえる(2004年段階)。観光業はここ十数年来ようやく新興産業として発達してきた。外国人観光客数は1980年の53万人から、2005年の4681万人に急増した。そのうち日本人がもっとも多く全体の20%前後になる。国際、中国、青年の三大旅行社をはじめ、国内には1500社をこえる各種の旅行会社がある。北京、上海、西安は中国の三大観光都市として知られるほか、タイ族の水かけ祭や、内蒙古大草原の旅なども多くの観光客をひきつけている。 |

| ■政治 |

01. 立法

国家の最高権力機関、日本の国会にあたるのは全国人民代表大会(全人代)で、立法権を行使するほか、行政、司法機関および中央軍事委員会の主要人事を決定するとともにその活動を監督し、国家予算を審議し、その執行を監督する。 全人代は省、直轄市、自治区、特別行政区および軍隊が選出する代表から構成され、定員は3000名以内で、任期は5年、毎年1回大会が開かれる。現在の第10期全人代代表(国家議員)は、2003年3月からその任についている。 全人代常務委員会は全人代の常設機関で、委員長、副委員長、秘書長、委員から構成され、任期は5年である。地方の省、県、郷(鎮)クラスにそれぞれ日本の議会に相当する人民代表大会が組織されている。 県クラス以下の人民代表(議員)は、満18歳以上の公民によって直接選挙でえらばれ、省クラス以上の人民代表(議員)は、1級下の人民代表大会によって無記名投票による間接選挙でえらばれる。選挙費用はすべて政府が支出する。 02. 行政

最高の行政機関は中央人民政府、すなわち国務院で、法律にもとづいて諸行政をおこない、決議や命令を発布し、これらの実施状況を審査する。国務院は総理、副総理、国務委員(地位は副総理に相当)、各部部長、各委員会主任、審計(日本の会計検査院に相当)長、秘書長から構成される。任期は5年で、総理、副総理、国務委員は3選が禁止されている。国務院の構成メンバーは全人代でえらばれた国家主席がまず総理を指名し、総理が副総理や各部局の責任者を指名して、全人代の承認をへて国家主席が任免することとなっている。 03. 司法

司法機関は警察、裁判所、検察からなる。日本の警察庁の機能をはたすのは国務院に属する国家公安部である。さらにスパイや反国家活動を監視し摘発する国家安全部が1983年に設置された。地方の治安機関は国家公安局(庁)、国家安全局とよばれる。日本の最高裁判所にあたる最高人民法院以下、高級、中級、基層の4級の人民法院がおかれ、これに対応して日本の最高検察庁に相当する最高人民検察院以下、省、地区、県の人民検察院がある。基本的には二審制が実施され、最高刑は死刑である。日常的なもめごとの処理は法にもとづく裁判よりも人民調停委員会がよく利用される。 04. 政党

中国共産党の指導のもとでの多党参政制がとられている。指導政党(執政党)である共産党のほか、参政党として中国国民党革命委員会など8つの党派がある。 労働者階級の前衛である中国共産党が、国家を指導することは国是として憲法に明文化されている。1949年の建国以来、中国は事実上、共産党の一党独裁下にある。共産党は国家機関や社会組織の隅々まで根をはっている。 中国共産党は1921年上海で創立され、現在の党員数は約6823万2000人(2003年末)といわれている。共産党の意思決定メカニズムは党員、全国代表大会(党大会)、中央委員会、中央政治局、政治局常務委員会、総書記という関係からなっている。党大会は5年ごとに開催され、中央委員を選出する。直後の中央委員会で政治局員、政治局常務委員、総書記を選出する。 党内では「民主集中制」がとられている。民主とは党員の意思をつみあげていき、党全体の意思を決定することで、集中とは民主とは逆に個人党員は指導機関の決定に服従し、下級の機関は上級機関にしたがうということである。 05. 防衛

軍隊は中国人民解放軍といい、1927年8月の南昌蜂起(ほうき)の中から生まれた。国内にあっては人民のための軍隊で、共産党の指導にしたがうという原則を堅持してきたこと、対外的には他国への勢力拡大や侵略を目的とせず、自国への侵略にそなえるための軍隊であるとされてきた。これは中国軍が革命の中から誕生したことによっている。 国家中央軍事委員会が中国の軍事指導機関で、武力の最高統帥権をもち、全人代でえらばれた主席、副主席、委員から構成される。 1980年代から軍の近代化と軍備増強に力がそそがれ、近年では国防費の大幅な増加傾向、海軍力強化のため航空母艦の建造計画などがみられる。2003年の軍事費は559億4800万米ドル、対GDP比は3.9%だが、実際にはかなりうわまわるとみられている。総兵力は約226万人で、戦闘機、原子・水素爆弾、ミサイルなどの現代的な兵器で装備されている。陸軍は160万人、海軍は26万人で63隻の主要水上戦闘艦をもち、空軍は40万人で約1800機の戦闘機をもつ。 7つの大軍区(方面軍)が国内に展開し、また現代の戦争に対応した各兵種の混成した「集団軍」が編成されている。そのほかに武装警察部隊が組織されている。 |

≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

| (注1)漢民族(かんみんぞく) |

中国人の大多数を占める民族。漢族、漢人ともいう。中華人民共和国内では、「漢族」は同国を構成する56の民族のひとつとしてあげられているが、その人口は総人口約12億の92%にのぼる。また、海外にくらす「華人」「華僑」も、一般には漢民族の一部としてかぞえられる。 しかしながら、「民族」の定義はつねに、ある種の曖昧さをともなう。とくにこの巨大民族の場合には、何をもって漢民族とするのかを明確に定義することはむずかしい。「漢語」あるいは「中国語」という言語的共通性でくくろうとしても、中国語の中には標準中国語のほかに粤(えつ)語(広東語)、呉語(上海語)など、たがいにほとんど通じない多様な方言があり、けっして均一ではない。衣食住などの生活習慣をとってみても、北と南、沿岸部と内陸部では大きな相違があり、さらにひとつの省や地区の中でもかなりのバリエーションがみられることもまれではない。その半面、漢民族の周囲にくらす非漢民族の中には、漢民族の言語や風俗習慣に同化してしまい、外見上、あるいは自己意識のうえでも、ほとんど非漢民族としての痕跡をとどめていない人々が多数存在する。 漢民族の輪郭の曖昧さは、その歴史的形成過程を考えればむしろ当然ともいえる。中国文明は、北方の黄河流域に発したが、初期段階から同地域にはさまざまな文化伝統をもつ集団が存在していたと考えられている。それらがある程度の文化的複合性をたもったまま政治的に統合されていったのが、古代中国王朝だった。このような当初からの複合性はまた、中国が周辺にくらす異民族社会をとりこんで拡大していく過程によって、さらに複合的なものとなっていった。近代以前の中国では、漢民族に文化的に同化した異民族は、称号や官職をあたえられ、科挙の受験資格をあたえられるなどして、一般の漢民族の民衆と区別のつかない存在になっていくことも少なからずあった。 このように、起源的には異質で雑多な人々が、共通の中国文明にふれ、その政治的・文化的権威の枠組みに参加することによりつくりあげていった集合体が漢民族なのである。彼らの文化的共通項となったのは、漢字という文字によって伝達される古典的知識や行動規範など、権威の枠組みをかたちづくった文化的伝統だった。だが、日常使用する言語や衣食住の細部などはこうした伝統の圏外にあり、均一化されないまま各地の地方文化として維持された。漢民族は、異質なものをある程度異質なままとりこんでいくメカニズムを有していたからこそ、人類史上例をみないほど大規模になりえたのだとも考えられる。 近代以降になると、漢民族の輪郭や自己意識にも変化が生じるようになった。それは西洋や日本など、ほかの国々・民族に対置されるべき存在として、中国のナショナリズムの枠組みの中で再認識されていった。また、今日の中華人民共和国における「漢族」というカテゴリーには、多民族国家・中国の一構成要素としての意味付けがなされている。(戻る) |

| (注2)客家(ハッカ・Hakka) |

中国のおもに広東省、福建省、江西省にまたがる山岳地帯にすむ人々。その名に「よそ者」の意味があることから明らかなように、この地域の先住民ではなく、華北から移住してきた人たちであると考えられている。 古代の華北(中原)の言語特徴をのこしていることから、漢民族の一分派であると推測されている。隋、唐の混乱期や異民族王朝である元、清の成立期など、王朝の交替や戦乱にともなって南へのがれた漢民族が母体となったと考えられる。古くから福建人や広東人などのほかの漢民族、チワン、ヤオなどの先住少数民族などとの争いがたえず、そのため台湾や東南アジア、北米などへの移住者も多い。大家族の形成、祖先崇拝など、社会と文化は漢民族と大きな違いはないが、女性が農作業など戸外の労働にでること、特有の住居形式、犬を食べることなど、漢民族の本流とはことなる要素もみられる。 なお、孫文、孫文夫人の宋慶齢をはじめとする宋家の3姉妹、中国解放軍の将軍朱徳、鄧小平、シンガポール首相だったリー・クワン・ユーはいずれも客家出身である。 (戻る) |

| (注3)京劇(きょうげき) |

中国を代表する古典劇で、国劇とみなされている。中国には、曲調や言葉がことなる伝統演劇が各地に生まれた。もともと京劇は、安徽省に発達した徽劇(きげき)をベースに北京で大成された地方劇だが、今では北京をはじめ各地方で上演されている。 1790年、清の乾隆帝の80歳の誕生日をいわうために豪商がスポンサーとなって、はじめて徽劇が北京で演じられた。この曲調は「二黄(にこう)調」とよばれ、それが19世紀後半に湖北省からつたわった「西皮(せいひ)調」と合体し、京劇として確立されていった。光緒帝や西太后は熱心な京劇ファンで、その庇護をうけて宮廷演劇として発展した。 現代中国にあっては、文化大革命中に政治目的で変質させられたが、今は政府の古典伝統劇保護政策のもとで活力をとりもどしている。 京劇の脚本は、元代に流行した元曲や京劇に先行した崑劇などと性格を異にし、文学性は高くない。庶民の感覚にあった大衆劇という面が強い。京劇の演目は約1300種といわれ、殷代以前から現代までのさまざまな伝説、小説、史書、史実に取材している。その演目のほとんどは作者不詳で、原本や史実を改作したものも少なくない。 種本として多く使用されているのは「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「紅楼夢」など。代表的な伝統演目には「覇王別姫」「貴妃酔酒」「赤壁之戦」「鬧天宮(どうてんぐう)」「三岔口(さんたこう)」「打漁殺家」「白蛇伝」などがある。 登場人物は、生(シェン:立役)、旦(タン:女役)、浄(チン:豪傑、敵役)、丑(チョウ:道化役)の4つの役柄に大別される。それぞれは、年齢や性格でさらに細かくわかれる。役柄によって化粧や衣装、発声、舞、しぐさに約束事があり、観客は一見してその人物の性格を知ることができる。京劇のシンボルである、紅色や白色などの派手な臉譜(リエンプー:隈取り)(→ 化粧)をほどこした人物は浄である。 演劇要素は、歌、しぐさ、せりふ、立ち回りからなる。京劇を演じることを唱戯(戯曲をうたう)というように、歌劇的な要素が強い。一方で、鳴物にあわせてはげしく舞う立ち回りも京劇の売り物である。(戻る)

|

(資料出所:マイクロソフトエンカルタ2007)

中華人民共和国 ユーラシア大陸の東部、太平洋の西岸にある共和国。世界第1位の人口と広大な国土をもち、中国共産党に指導される社会主義国である。国旗は赤地に5つの星をあしらった「五星紅旗」、国章は上空に5つの星がかがやく天安門を歯車と穀物の穂がとりかこむ図案、建国記念日(国慶節)は10月1日である。総面積は957万1300km2で、人口は13億2185万1900人(2007年推計)。首都は北京(ペキン)。

中華人民共和国 ユーラシア大陸の東部、太平洋の西岸にある共和国。世界第1位の人口と広大な国土をもち、中国共産党に指導される社会主義国である。国旗は赤地に5つの星をあしらった「五星紅旗」、国章は上空に5つの星がかがやく天安門を歯車と穀物の穂がとりかこむ図案、建国記念日(国慶節)は10月1日である。総面積は957万1300km2で、人口は13億2185万1900人(2007年推計)。首都は北京(ペキン)。

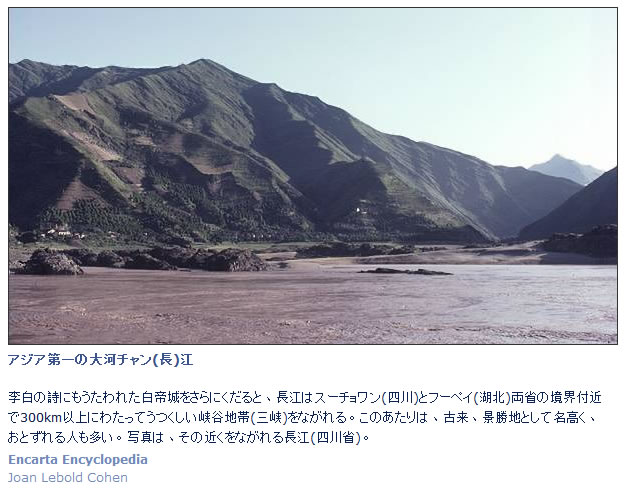

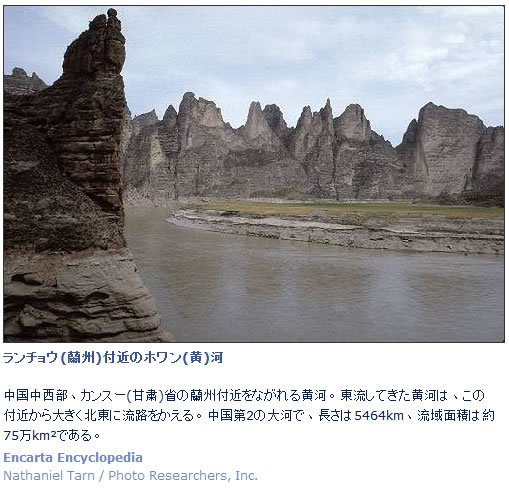

長江、黄河の二大河川をはじめ、1000km2以上の流域をもつ河川は1500余りある。国土全体が西高東低の階段状地形のため、ほとんどの河川が東流して海にいたる。長江は世界で3番目に長い川で、チベット高原を源に、東方にむかって6300kmをながれて東シナ海にそそぎ、水上交通の主要幹線となっている。黄河(5464km)は、高原東端のバヤンカラ山脈から出発して、黄土高原をながれ、渤海湾に入る。黄河流域は中国古代文明の発祥の地で、中華民族のゆりかごとよばれる(→ 黄河文明)。西北・華北地方の干ばつや水不足を解消するため、長江流域から黄河流域へ200億m3の水をひく「南水北調」プロジェクトの全体計画が、1995年にまとまった。その計画のうち京杭大運河を経由する東ラインが2002年に着工した。

長江、黄河の二大河川をはじめ、1000km2以上の流域をもつ河川は1500余りある。国土全体が西高東低の階段状地形のため、ほとんどの河川が東流して海にいたる。長江は世界で3番目に長い川で、チベット高原を源に、東方にむかって6300kmをながれて東シナ海にそそぎ、水上交通の主要幹線となっている。黄河(5464km)は、高原東端のバヤンカラ山脈から出発して、黄土高原をながれ、渤海湾に入る。黄河流域は中国古代文明の発祥の地で、中華民族のゆりかごとよばれる(→ 黄河文明)。西北・華北地方の干ばつや水不足を解消するため、長江流域から黄河流域へ200億m3の水をひく「南水北調」プロジェクトの全体計画が、1995年にまとまった。その計画のうち京杭大運河を経由する東ラインが2002年に着工した。